«Porque me propongo, realmente a lo largo de estas asociaciones de recuerdos, limitarme estrictamente a los hechos: pero las alucinaciones también son hechos.» – Louis Althusser

La dialéctica entre rostro y máscara…

En el teatro mundo la máscara cuenta más que el rostro. Para percatarnos de ello elucidemos esa singular dialéctica que hay entre máscara y rostro. La máscara representa al rostro y en el ejercicio de su re-presentar, en su hacer presente el rostro, lo ausenta. La máscara presenta lo real del rostro ausentándolo, es el nombre de una ausencia ausentada en virtud del acto mismo de su nombramiento. Todo, esa pérdida, ese ausentarse, se decide justo ahí, en el instante de encaje, en el llegar mismo, del rostro a la máscara.

Lo decimos bien, el rostro llega a la máscara no la máscara al rostro. Hay máscara, máscaras, mucho antes que rostro, que rostros… Los rostros caen, se precipitan en el mundo, dónde ya hay máscaras dispuestas a tomarlos y ausentarlos de una vez para siempre. Piénsese unos segundos. Cuando un infans con su rostro llega al mundo, ya hay una máscara para él, una máscara hecha de un nudo de múltiples determinaciones dispuestas a agenciarlo: habrá un nombre que lo espera, también un lugar hecho de ilusiones paternas, de exigencias estatales, de funciones sociales, de reclamos publicitarios, etc. La máscara determinará el destino del rostro, y no sólo, pongamos por caso, por signarlo con el significante proletario o burgués, ¿quién duda que los más llegan al mundo con el destino prefijado de no tener más propiedad que su prole?, quizá sea ésta una evidencia cegadora, una evidencia excesiva, tan excesiva que se hace no evidente en virtud de su propia evidencia, sino también por escribirlo, por parcelarlo haciendo de él un cuerpo. Un cuerpo singular sí, con su propia configuración sensorial, con sus particulares modalidades escópica, auditiva, etc. Por tanto, así, tal y como suena, en su sentido literal, la máscara escribe el rostro, lo marca, y así también lo ausenta. Es justo en este preciso sentido, para escándalo de los que jamás leyeron a Karl Marx, Sigmund Freud o Walter Benjamin, que la historia es histeria, o que el materialismo es materialismo fisionómico.

Y sin embargo, eso perdido, paradoja, se hace presente en virtud de su propia ausencia, insiste amenazando con descubrir la máscara como máscara, se manifiesta en los fallos, en los lapsus, de la propia mascarada. La máscara no puede hacerse con el rostro sin dejar cierto resto, sin dejar un vacío de ausencia compartido. El encaje permanece encaje, no ciega la frontera misma, la juntura, entre rostro y máscara. Permanece, así pues, cierta distancia, cierta brecha en el reverso de la máscara, que posibilita el juego causal, metonímico, de la mascarada misma. El individuo sabe que él es algo más, un no sé qué más, que su máscara; sabe que él, en definitiva, no se agota en su nombre, en el lugar, en el nudo de determinaciones significantes que ocupa en el mundo. La toma de esa distancia, de ese vacío, sin que se sepa, es la condición de posibilidad para la apertura del juego mismo de la mascarada. Es ese vacío el que permite adoptar la máscara del tonto sabiendo que se es listo, sólo sé que no sé nada, o portar la máscara del listo sin saber que se es tonto, creo saber cuando en realidad no sé nada. En esta tragicomedia, tragedia y comedia a un tiempo por efecto de la particular disposición asimétrica de rostros y máscaras, se dirime gran parte de los diálogos de Platón. También hay auténticas lecciones sobre esta cuestión de rostros y máscaras en esa brevísima y genial obra de Maquiavelo titulada El Príncipe. En ella puede leerse: «no es, por tanto, necesario al príncipe poseer todas las cualidades anteriormente mencionadas, pero es muy necesario que parezca tenerlas»[1]. En ese parecer, en esa apariencia, en el artificio mismo de la simulación y la disimulación propio de la zorra maquiaveliana, se señala también a ese vacío tomado, a ese lugar imposible que abre y tapa el impostor, lugar amboceptor en la distancia misma, entre rostro y máscara.

Pero la máscara es astuta, amenaza la impostura, es más, amenaza su condición de posibilidad misma: el vacío, la ausencia, es llenada de continuo por la propia mascarada. Ésta tiene sus armas, se vale de enigmáticas cifras fantasmáticas. Muchos incluso de esos rostros que se aventuran en la estrategia de la impostura, esto es, a llevar sus máscaras a distancia, cuando menos lo esperan, ¡sorpresa!, son ya indiscernibles de la máscara. No es casual que los que juegan a ser enamorados acaben por enamorarse o, como decía Marx, Groucho, no el otro: «Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje usted engañar, es realmente un idiota». Ya lo hemos dicho, la máscara tiene sus mecanismos para atrapar al rostro y por efecto de ellos lo impostado atrapa al impostor. No hay, por tanto, garantía de que la impostura salga airosa en su empeño. No obstante, la impostura que se sabe impostura no es lo usual, no pertenece a lo convencional, implica siempre cierto forzamiento, cierto esfuerzo, cierta resistencia muy particular; tampoco es la única estrategia, fallida o no, para horadar la mascarada. Hay muchos modos de portar máscara, cada rostro tiene su muy particular modo, luego hay tantas formas de rehuir la máscara como rostros.

Tartufo, célebre personaje de Molière, otro impostor, aseveraba que «los hombres no distinguen el rostro de la máscara». Tenía cierta razón, aunque no toda. Es cierto, por lo general los hombres no distinguen el rostro de la máscara, en caso contrario, siendo conscientes de que portan máscara, máscaras que no le permiten verse a sí mismos, su intimidad más íntima, su verdad, ni tampoco divisar a los demás, podría ocurrírseles deshacerse de ellas. Tras las máscaras encontrarían una nada cristalina o, quizá, lo ominoso. Pero decíamos que Tartufo no tenía toda la razón pues incurrió en la trivial contradicción de no incluirse a él mismo entre los hombres. Entre ellos tampoco estaba, parece ser, Platón y Maquiavelo, entre otros. Ellos sí sabían… sabían de máscaras y rostros. En esa tensión entre rostro y máscara, y ante todo, en su vacío aparejado, vacío al dorso de la máscara, vacío hecho de rostro, se juega lo que diremos y, aunque esto es otra historia, cómo lo diremos.

Un rostro que llega a la máscara lui…

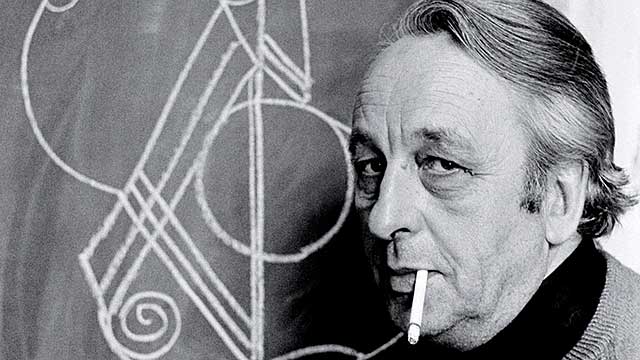

Louis Althusser, el filósofo maldito que nos va a ocupar de ahora en adelante, también sabía que había rostros y máscaras. Lo supo a costa de una terrible y escandalosa herida en su ser, una herida traumática producida en la caída misma de su rostro en una singularísima máscara. Su rostro llegó al mundo en el nombre de un ausente, de un muerto, Louis Althusser, no él, el filósofo, el comunista, el maestro, sino el otro, el tío, el hermano de su padre, del cuál su madre permaneció por siempre enamorada. Su tío murió en los cielos de Verdún, durante la primera guerra mundial, y su padre, se ofreció para ocupar el lugar del hermano difunto casándose con su madre. Poco más tarde, cuando él nació, le pusieron Louis, Louis Althusser, el nombre del tío, a título póstumo.[2]

No es extraño que nuestro filósofo odiara su nombre Louis, no sólo por su homofonía con lui, ese violento lui –él en castellano- que apuntaba al ausente, al muerto, sino también porque le llevó a la respuesta del Che vuoi? de la madre, ese primer gran Otro, esa mirada apabullante que todos enfrentamos en nuestra dura infancia. Che vuoi? o… madre, ¿qué me quieres? Cuando la madre lo miraba, su vista lo atravesaba como a vidrio transparente, como a agua cristalina, para perderse en la búsqueda de lui, su difunto tío.

«Cuando me miraba, sin duda no era a mí a quién veía, sino a mis espaldas, en el infinito de un cielo imaginario para siempre jamás marcado por la muerte, a otro, aquel otro Louis del que yo llevaba el nombre.»[3]

Ella no le amaba a él sino a su tío. Lo que la madre quería era… su tío. Esa máscara lui que lo aguardaba antes de haber llegado al mundo, ese lugar preciso en el aparato ideológico de Estado familiar, «ese terrible, horroroso y más espantoso de todos los aparatos ideológicos de Estado»[4], fue el que marcó su ser, el que escribió en su ser una herida, un trauma atroz. No obstante, Althusser decidió ganarse el amor de su madre, convertirse en el hombre que ella amaba tras de él, «seducirla mientras realizaba su deseo»[5]. Su rostro asumió la máscara de lui, pero lo hizo, no podía ser ya de otro modo, tomando la máscara como máscara, con conciencia del artificio implicado, de la impostura en ciernes, manteniendo, por tanto, cierta distancia subjetiva respecto a su representante. Él no era él, él no era lui, y sin embargo, jugando a serlo, seducía a la madre realizando su deseo a la vez que su propio deseo, su deseo más íntimo, su singularidad, su verdad, su goce, permanecía inaccesible. No es difícil percatarse de la ambivalencia paradójica, cruel, que implicaba la impostura: Louis simulando ser lui se ganaba el amor de su madre, accedía a su demanda, pero dicho amor, no obstante, no iba destinado a él sino a la máscara, a lui, a ese lugar dónde, justamente, él se ausentaba, dónde él dejaba de existir.

Luego llegó el encuentro surreal con Hélène, el enamoramiento mutuo, el amor loco[6]. Loco porque el amor incondicional del amante a la amada le inhabilitaba para desearla, deshacía su enigma femenino, la convertía en una instancia de órdenes insoportables, molestas e imposibles. Hélène y su mal carácter. Pero ella, no obstante, era la madre que no había tenido, ese Otro cuyo abandono le resultaba intolerable, angustioso. De nuevo esa terrible ambivalencia… Hélène era el significante que sustituía a otro significante, una metáfora. Hélène era un objeto a, un semblante sexual engañoso, un señuelo que cubría el vacío a y cuya caída desvelaba la castración, el instante de pulsión de muerte, de acceso al goce imposible e incestuoso.[7] No es, por tanto, casual que la primera depresión de Louis sobreviniera tras su primer acto sexual con Hélène, en el sexo los velos se desvelan, tampoco que la última tuviera lugar tras el estrangulamiento y muerte de Hélène. Esas «felices depresiones»[8] reiteradas, repetidas una y otra vez, la primera y la última fueron las más fuertes, laceraban la consistencia imaginaria de su yo inserto en la mascarada, en la red simbólica, pero, a un tiempo, complacían su otra mitad, el reverso inaccesible de su máscara. Esas depresiones eran auténticos síntomas. Pero, pensemos por un momento, ¿asesinó Althusser a Hélène? Hay serios argumentos que permiten dudar de ello. Algunos acabamos de hacerlos explícitos. No obstante, hay que leer esos maravillosos primeros capítulos de El porvenir es largo para dar con una respuesta definitiva a este interrogante, fijar la atención mientras se leen en el lugar mismo dónde arranca la enunciación de Althusser. Ahí se descubre un lugar paradójico, imposible, ese lugar del «no ha lugar», de la «ausencia de obra» que diría Michel Foucault, ese lugar en el que la subversiva niña Antígona brillaba con una belleza sublime. No adelantamos más.

Esperamos que el lector no esté preso del asombro, no explicamos nada que no se desprenda de la lectura sintomática d de ese increíble texto de Althusser que es El porvenir es largo. Así nos enseñó a leer él, el filósofo, no el otro, y así lo leemos, lo leeremos a él, a sus textos. Pero no podemos detenernos más en la autobiografía de Louis Althusser. Sólo queda preguntarse si algo de lo dicho hasta aquí está inscrito en su filosofía misma. Pensamos que sí y esto es lo que se intentará justificar ahora.

El drama, juego de máscaras de El Capital

Fue precisamente Louis Althusser, el filósofo comunista, el maestro de la calle Ulm, el que, en un ejercicio de lectura ejemplar, preguntándose por el objeto de El Capital, puso de manifiesto cierta obviedad. Una obviedad que, dicho sea de paso, no comprendieron muchos de los contemporáneos frente a los cuáles el acomplejado Althusser experimentaba no poco sentimiento de inferioridad, una obviedad que todavía hoy no acaba de abrazarse, a saber, que el objeto de El Capital es la sociedad capitalista. Sí, la sociedad capitalista, ni la sociedad sexista del patriarcado dominante, ni la sociedad disciplinaria, ni la sociedad de control, ni cualquier otra que quepa imaginar. Esta obviedad no comprendida sigue siendo fuente de no pocas confusiones. Vale la pena por ello insistir, aunque sólo sea una pizca más. Simple y llanamente no, Marx no pretendía elucidar las prácticas de vigilancia diseminadas y los palos dados a diestro y siniestro que dieron lugar a la institución del manicomio y al loco o al presidio y al preso, tampoco los agenciamientos maquínicos que operan cuando vamos al lavabo[9], entre otras cosas porque no es a ese nivel en el que se elucida la sociedad capitalista como sociedad capitalista. Pero entonces, ¿cuál era el objeto que descifró Marx en El Capital? Repetimos: la sociedad capitalista o, dicho de otro modo, la estructura capitalista o, lo que es equivalente, la ley del capital, la relación-capital. Y aquí termina la ciencia de Marx, el materialismo histórico. Otro matiz no poco importante sobre el que Althusser insistió sin denuedo y que es, aún hoy, mal entendido por muchos marxistas y no marxistas. No hay más ciencia, de acuerdo a Althusser, que la que tiene por norma la objetividad que le brinda su objeto, esto es, para el caso del materialismo histórico, la objetividad que pone en marcha su objeto, el objeto de El Capital, a saber, la relación-capital.[10]

Pues bien, la relación-capital, por el mero hecho de ser relación, tiene la peculiaridad fálica de significar lo real parcelándolo en lugares con tareas asignadas. Capitalista y obrero no son sino funciones suyas, máscaras que resultan de la escritura significante de la relación-capital. El teatro mundo capitalista está protagonizado por esas dos máscaras que esperan el caer de los rostros al mundo para tomarlos, atraparlos y convertirlos. Cabe señalar a este respecto que hay en el texto latente de El Capital, en estado práctico como gustaba decir a Althusser, una concepción del poder correlativa al juego de la mascarada que no ha sido debidamente pensada[11]. La pista de la misma nos la daba el propio filósofo francés cuando insistía machaconamente que las estructuras únicamente se dejan sentir en sus efectos. ¡Que bien lo sabía Louis por efecto de lui! Las estructuras significantes, simbólicas, por un lado, puesto que no hay modo de ver una relación, son invisibles, de ahí por otra parte la dificultad de combatirlas, y por otro, hacen su labor sin vigilancia y sin castigo, le bastan sus máscaras, sus significantes, para enganchar los rostros y actualizar su poder sin necesidad de ejercer poder alguno. Por ello, entre otras cosas, la crítica foucaultiana a la concepción del poder en Marx sencillamente no procede, o mejor dicho, no acierta en el objetivo más que a condición de obviar la lectura de El Capital y limitarse a la concepción del poder en Marx en lo relativo al Estado. Y para más inri, paradoja de las paradojas, es justamente Foucault el que impregna toda su concepción del poder de la matriz del poder jurídico, el que es incapaz de pensar el poder más allá de un poder ejercido, ejercido en las prácticas disciplinarias. Pero no nos desviemos de nuestro tema.

Si Platón en algunos de sus diálogos nos invita a pensar la tragicomedia, Marx en El Capital nos propone pensar el drama. No inventamos nada, nos ceñimos a la letra del de Tréveris:

«Al abandonar esta órbita de la circulación o cambio de mercancías, […], parece como si cambiase algo en la fisonomía de los personajes de nuestro drama. El antiguo poseedor de dinero abre la marcha convertido en capitalista, y tras él viene el poseedor de la fuerza de trabajo, transformado en obrero suyo; aquél, pisando recio y sonriendo desdeñoso; éste tímido y receloso, de mala gana, como quién va a vender su propia pelleja y sabe la suerte que le aguarda: que se la curtan.»[12]

Marx, de entrada, nos presenta el tránsito desde la esfera de cambio, ámbito de ilusión por excelencia, a la esfera de producción dónde podrá descifrarse la verdad de la relación-capital, el vacío a causa del deseo, causa de la ley del capital, a saber: engordar el capital, producir plusvalía. A estas alturas afirmar que los capitalistas gozan amasando plusvalía, engordando el capital, suena a perogrullada. Pero lo realmente interesante para nuestras disquisiciones es que Marx cataloga ese tránsito de drama, drama que se manifiesta en el cambio fisonómico de los rostros al quedar atrapados en las máscaras capitalista y obrero. Desde luego Marx no está pensando en la mascarada propia de la tragicomedia pero entonces, ¿cuál es el juego de máscaras propio del drama? ¿en qué reside su especificidad? ¿cuál es su diferencia respecto a la tragicomedia? Precisamente, que el juego del drama invierte el de la tragicomedia. En el drama no hay asimetría entre rostros y máscaras sino simetría, asunción de la máscara, conversión, cierre de esa distancia que media entre rostro y máscara, asunción subjetiva, y por ende fisonómica, de la máscara. El rostro representado en la máscara capitalista se hace capitalista, «pisando recio y sonriendo desdeñoso», el rostro que porta la máscara del obrero se hace obrero, «tímido y receloso, de mala gana» pues «sabe la suerte que le aguarda», que le curtan la pelleja. Si en la tragicomedia el rostro delata la máscara, en el drama el rostro cambia fisonómicamente, ¡es curtido!, haciéndose uno con la máscara. Pero es más, ¿no es el paso de la tragedia al drama estrictamente correlativo al paso de la subsunción formal a la subsunción real que Marx en el capítulo VI (inédito) del libro I de El Capital? Si en la subsunción formal la toma las realidades pre-existentes (formas de trabajo, de subjetividad, los cuerpos, etc.) para ponerlas al servicio de la revalorización del capital, en la subsunción real la realidad es literalmente producida por la relación-capital. En la subsunción real lo que hay no es introducido en la relación sino que la relación produce lo que hay. Dicho de otro modo, si en la subsunción formal el rostro posee aún una distancia subjetiva y corpórea respecto a la máscara, dicha distancia en la subsunción real queda eclipsada por cuanto subjetividad, cuerpo, formas de trabajo, etc. pasan a ser directamente producidas por la relación-capital. Bajo la subsunción real, como en el drama, el rostro se ausenta en su ceñirse a la máscara.

Ahora bien, lo que no deja de ser inquietante es la siguiente pregunta: ¿por qué Marx se resistió a incluir este capítulo en El Capital? Hubo algo que horrorizó a Marx de este capítulo. Si Marx, finalmente, se decidió por no incorporar este capítulo en El Capital publicado, desde luego, no fue, tal y como se ha escrito, por una cuestión de forma, por una cuestión de coherencia expositiva con el resto de la obra. Lo que aterró al filósofo de Tréveris fueron las consecuencias para la práctica revolucionaria que se derivaban de lo escrito por él en ese deslumbrante capítulo, consecuencias que, no es ventura decir, muy posiblemente, tengan mucho que ver con la actual, y ya duradera, crisis del marxismo. Si en el drama, léase en la subsunción real de la relación-capital, no hay brecha entre rostro y máscara, si los rostros se confunden ya con las máscaras, si no hay más subjetividad y corporeidad que la producida por la relación-capital, entonces tampoco hay hiancia, margen, desde la cuál constituir una subjetividad y corporeidad revolucionarias que horaden y hagan explotar la relación-capital. No en vano dejamos sentado que en esa distancia entre rostro y máscara había mucho en juego. Conceptualizar esa brecha, esa distancia, fue lo que Marx nos dejó pendiente para ser pensado, lo abandonado junto a ese sorprendente capítulo VI (inédito) jamás publicado por él.

La ideología o el drama exhaustivo…

Louis Althusser aborda la cuestión de la teoría de la ideología en su obra titulada Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado. De entrada, el hecho de plantearse una teoría de la ideología supone que ésta no es algo arbitrario, una ilusión vana, sino que, por el contrario, es algo inteligible. En este punto Althusser remite al lector nada más y nada menos que al gesto de Freud consistente en rechazar la consideración del sueño como material aleatorio, bricolage gratuito, hecho a partir de los “residuos diurnos” para en su lugar considerar el sueño como una formación del inconsciente dispuesta a ser leída, descifrada. Hay aquí, por tanto, por parte lui, implícitamente, una equiparación entre ideología por una parte y sueño e inconsciente por otra. Es justo esa equiparación la que permite a Althusser afirmar que la ideología no tiene historia o, lo que es lo mismo, que es eterna. La ideología es eterna en el mismo sentido en que Freud afirmó que el inconsciente es eterno. Lui, por tanto, descarta que ese no tener historia de la ideología deba entenderse en el sentido que le da Marx en La ideología Alemana, esto es, que la ideología no tiene historia porque su historia no es su propia historia sino siempre otra historia, a saber, la de las formaciones sociales en las que tiene lugar. Esta última concepción, para el pensador francés, cae en el prejuicio hegeliano de considerar la superestructura en general y la ideología en particular como epifenómeno, como expresión, de la estructura económica. Todo lo contrario, para Althusser, la ideología no tiene historia, es eterna, porque es omnihistórica, porque su estructura, su lógica, ha permanecido y permanece, como el inconsciente, idéntica a lo largo de toda la historia, de todas las formaciones sociales.[13]

Ahora bien, sentado este punto se trata entonces elucidar esa estructura omnihistórica propia de la ideología. Louis postula las siguientes tesis: la ideología es la representación imaginaria de la relación de los individuos con sus condiciones de existencia; la ideología tiene una existencia material con una función reproductiva; y, finalmente, la ideología interpela a los individuos como sujetos. Tras la primera tesis se invoca, sin decirlo, a Spinoza y su primer género de conocimiento. Aunque no vamos a profundizar en la tesis el punto clave a entender es que la ideología no es una representación ilusoria de las condiciones de existencia, del mundo, concepción ésta característica de la ilustración, sino la representación real, material, en la que viven los hombres, representación de la representación en que los hombres viven el mundo. Hay aquí una reflexividad interesante, ¿reflexividad de la mirada en el ojo que establece lo visible? ¿el eje imaginario i(a) determinado por las identificaciones simbólicas I(A)? Althusser, lo veremos enseguida, aborda la ideología a través de la relación entre lo imaginario y lo simbólico.

Los individuos de ordinario consideran una evidencia que son sujetos que, libre y autónomamente, adoptan ciertas ideas, ideas que, a posteriori, les llevan a asumir ciertas prácticas. Por ejemplo, uno acepta libremente la idea cristiana de Dios, cree denodadamente en ella, la hace suya y, después, comienza a ir de misa, ama al prójimo, etc. Pascal subvirtió toda esta lógica cuando en sus Pensamientos de forma escandalosa cuando escribió: «Arrodillaos, moved los labios en oración, y creeréis». ¿Qué es lo propiamente escandaloso de la posición de Pascal? Justamente que invierte y trastoca toda la lógica anterior: los individuos no creen y luego actúan sino que actúan, se arrodillan, mueven los labios, y justamente en ese actuar, por efecto de la retroacción performativa que descansa en la materialidad misma de esos actos externos, ya creen sin saberlo, y creen incluso que lo que les llevó a actuar fueron sus creencias. Lo que tenemos de fondo es que el automatismo significante pascaliano, la materialidad exterior de la máquina simbólica formada por sus actos rituales, materializa por anticipado nuestras creencias así como su propio fundamento ideológico. Bajo la perspectiva pascaliana, pues, el sujeto libre y autónomo, su vivencia como una evidencia palmaria, también otros efectos como creerse fuera de la ideología al modo ilustrado, son ilusiones transferenciales retroactivas efecto de las prácticas materiales, son genuinos productos ideológicos. Lo importante aquí es no perder de vista el modo en que Althusser extrapola el planteamiento pascaliano: El Estado, a través de su pluralidad de Aparatos Ideológicos de Estado (escuelas, iglesias, universidades, medios de comunicación y cultura, familia, etc.) diseminados por todo lo social, constituye una materialidad omnipresente, materialidad hecha de las prácticas, rituales, costumbres, discursos, etc. que conforman esos mismos AIE, y que, mediante el mecanismo de interpelación, asegura la relación transferencial entre los individuos y el poder estatal. Es justo esa materialidad de los AIE la que dota de existencia material a la ideología.[14]

Ahora bien, ¿cómo atrapa la ideología a los individuos? Justo en este punto es dónde entra en escena la última y más importante tesis althusseriana: «la ideología interpela a los individuos como sujetos»[15]. El Estado, con su pluralidad diseminada de AIE, es una estructura significante, estructura hecha de las estructuras que son los AIE, que particiona lo social en máscaras, sujetos, o dicho de otro modo más, en lugares, los lugares juez y ciudadano, cura y creyente, maestro y alumno, madre, hijo, padre, etc. Así pues, juez, maestro, alumno, padre, hijo, madre, etc. no son sino funciones de Estado, como lo eran para Marx capitalista y proletario de la relación-capital. Son precisamente esas máscaras las que toman y transforman fisonómicamente a los individuos y sus rostros, más exactamente, los individuos se constituyen incesantemente en los sujetos que siempre ya fueron, esto es, quedan enganchados a los significantes que los representan como si realmente fueran “siempre ya” sus representantes. La lógica pascaliana que late aquí es la siguiente: una máscara siempre llega a su rostro porque éste es, justamente, el que aquélla representa. La máscara llega a su rostro cuando el rostro se hace máscara en el acto mismo de reconocerse en ella. Por ello, una carta, léase un significante o una máscara, siempre llega a su destino pues éste está, precisamente, en donde aquélla llega. Ahora bien, ¿qué asegura el éxito de la identificación del rostro con su máscara? ¿qué asegura la interpelación como tal, su ilusión transferencial? Estas son las cuestiones que el filósofo de la calle Ulm no aborda, le basta considerar dicha transferencia como un hecho, pues, de hecho todo individuo se encuentra “siempre ya” atrapado, configurando su ser, en un muy particular nudo de máscaras correspondientes a los AIE.

Althusser, en Ideología y aparatos ideológicos de Estado, hace exhaustivo el drama que Marx puso en escena a propósito de la relación-capital, lo expande a todo el espacio de lo social mediante la red de prácticas materiales diseminadas que conforman el Estado. La ideología es la ubicuidad del drama. Los rostros ya no sólo se confunden con las máscaras puestas en escena por la relación-capital sino también con los puestos en marcha por los AIE familiar, jurídico, escolar, cultural, etc. No hay ámbito social sin máscaras dispuestas a confundirse con rostros. Y sin embargo, Althusser, como antes Marx, vacila cuando hallamos en el texto un significante llevado al sin sentido, a su literalidad: «”malos sujetos”»[16]. Las comillas de Althusser convocan la letra, son indicativas de esa literalidad. «”Malos sujetos”», he aquí S(A), el significante de la castración en el que el saber se revela no todo, síntoma que hace grieta en la teoría de la ideología althusseriana y que a un tiempo abre la poesía, la metáfora, que permite pensar el «sujeto» por fuera de lo asignado de antemano por los AIE. ¿No revela el lapsus de Althusser la imposibilidad misma de que los rostros queden completamente subsumidos en las máscaras de los AIE? Escribe Althusser: «Los sujetos “marchan”, “marchan solos” en la inmensa mayoría de los casos con excepción de los “malos sujetos”»[17]. Esos rostros excepcionales son algo más que su representante.[18]

Sobredeterminación: ¡máscaras temblad!

Louis Althusser nos propuso abordar Marx a través de Spinoza, otro filósofo maldito. Esta estrategia de lectura buscaba en un mismo gesto, por un lado, arrancar definitivamente a Marx y a los comunistas de la dialéctica idealista de Hegel y del humanismo imperante en el Partido Comunista Francés y, por otro, elucidar la “dialéctica” materialista, que podía encontrarse en estado práctico en El Capital.

Pongámonos, por tanto, momentáneamente las gafas de Spinoza pero no para leer a Marx, sino para entrar en otra cuestión relacionada con el propio Althusser. La célebre proposición VII del libro II de la Ética sentencia: «El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas»[19]. La proposición establece un paralelismo estricto entre el atributo pensamiento, la subjetividad, y el atributo extensión de las relaciones materiales, o lo que es equivalente, que ambos atributos, subjetividad y materialidad, son expresiones idénticas de la misma y única sustancia, esto es, de Dios o la naturaleza. Paralelismo mediante el cuál Spinoza adelanta en casi dos siglos la idea de subsunción real planteada por Marx. No iba del todo desencaminado, por tanto, Althusser cuando aconsejaba leer a Marx con las lentes de Spinoza. No obstante, lo que queremos resaltar ahora no es esto, sino cómo nuestro filósofo francés, dando una vuelta de tuerca más a la mentada proposición, puso en claro ese paralelismo, pero entre la forma misma tomada por las formaciones oníricas elucidada por Freud en La interpretación de los sueños y la forma adoptada por las formaciones sociales presentada por Marx en El Capital. Éste hallazgo, sin que muchos se enteraran de ello, ponía de relieve, a su vez, el estricto isomorfismo entre los modos de leer de Marx y Freud. Isomorfismo en una misma lectura sintomática que no era sino consecuencia de que las formaciones sociales podían y pueden ser consideradas como una formación inconsciente más junto al sueño, el lapsus o el chiste. Este gesto como tal, a saber, considerar la formación social como formación inconsciente fue, atestigua Althusser sin sonrojo ni bochorno alguno en Para leer El Capital, el realizado por Marx avant la lettre, naturalmente sin que él lo supiera y sin que nosotros, igualmente, pudiéramos tomar conciencia de ello hasta disponer, pasado el tiempo en el que desfilan las palabras, del efecto retroactivo que nos brindó Freud.

La investigación del filósofo francés, así pues, llegó a la conclusión de que a partir de El Capital, de su letra, se desprende una concepto de formación social capitalista que, lejos de corresponder a la dialéctica hegeliana, esto es, a un todo fundado en una causalidad u origen expresivos, se ciñe a un todo complejo ya dado, todo complejo articulado de instancias-estructuras (económica, ideológica, jurídico-política, etc.) con autonomía relativa, cada una con su grado de eficacia sobre el resto de instancias y de entre las cuáles destaca una, la célebre instancia última que, a la vez que es determinada por las otras instancias determina ulteriormente al resto y el carácter dominante de una de ellas. Todo que, además, justo en la medida en que es una estructura de instancias que son estructuras, tiene el carácter de tópica, tópica de tópicas, metatópica si se quiere, pues toda estructura, incluida la que resulta de la combinación y articulación de elementos que son estructuras, tiene el carácter de tópica.[20] Todo que es una tópica luego espacio topológico, simbólico, cuyos elementos, esto es, sus instancias mismas, por efecto del conflicto de las contradicciones que las constituyen, entran en una dinámica incesante de desplazamientos y condensaciones. Desplazamientos que son, pongamos por caso, el que una instancia ubicada en el lugar de la dominancia deje ese lugar a otra instancia, que una contradicción situada en el lugar principal ceda su sitio a otra contradicción y pase a un lugar secundario. Dinámica ininterrumpida, por tanto, de desplazamientos que provisionalmente cristalizan, prenden, en condensaciones, en uno u otro todo complejo articulado con dominancia, en casos cuyas configuraciones son la combinación y disposición misma de las instancias y sus contradicciones. Basta abrir La interpretación de los sueños de Freud por el capítulo VII para encontrar una dinámica análoga en relación a la formación inconsciente sueño. Allí los desplazamientos remiten, por ejemplo, al arte del disfraz, de forma que ciertas representaciones de la trama onírica manifiesta ocupan el lugar signado por la relevancia o la importancia, lugar que pertenece a otras representaciones relevantes para el pensamiento latente, mientras que las condensaciones, por su parte, suponen, entre otras cosas, la sustitución de unas representaciones por otras o la conformación de una representación hecha de representaciones. Lo que encontramos, en definitiva, tanto en Marx como en Freud, como se ocuparían de mostrar Althusser para el primero y Lacan para el segundo, es toda una lógica significante donde los desplazamientos son metonímias y las condensaciones metáforas. Lógica significante, configuraciones determinadas de metonímias y metáforas, que permiten descifrar la cifra, el rebus, que constituye el discurso manifiesto de las formaciones (el texto manifiesto del sueño en Freud, lo vivido inmediato en lo social en Marx, etc.) para acceder a otro discurso latente, a una estructura significante inconsciente, que revela la verdad misma de la formación como tal (el fantasma o modo genuino de gozar del sujeto analizante, la lógica del capital sostenida en ese singular goce que es el deseo de plusvalía, etc.).[21]

Pero restrinjámonos a Marx y a algunas consecuencias que se derivan de lo escrito hasta el momento. La «dialéctica» materialista, esa que estaba en estado práctico en El Capital para ser leída por Althusser, no aborda unos u otros casos del todo (genitivo subjetivo) al modo de Hegel sino los casos del todo (genitivo objetivo). En otros términos, lo que se desprendía de las investigaciones de Althusser, era que el propio Marx descartó la magia hegeliana que reducía cada caso particular a mera expresión del todo, o lo que es lo mismo, rechazó la idea misma de Idea absoluta que todo lo explica a partir de sí, a partir de su unidad expresiva que contiene de forma anticipada toda respuesta, toda historia, etc. para, en su puesto, tratar de abrazar el todo en la articulación misma de las contradicciones de sus instancias-elementos, en su particularidad y contingencia, como caso fáctico en su radicalidad, sin origen ni destino ni sentido previo alguno. Lo que perseguía Marx, por tanto, era comprender la singularidad de un todo hecho en la combinación y articulación misma de sus singularidades. He aquí, de acuerdo a lui, el carácter materialista de Marx que hace lazo de nuevo con Spinoza, pues para el pulidor de lentes, como para el de Tréveris, el todo, la substancia, Dios o la naturaleza, incluida su necesidad, se agotan en la combinación de sus elementos constituyentes.

Ahora bien, el concepto clave, genuinamente marxista asegura Althusser, bajo toda esta problemática es el concepto de sobredeterminación.[22] Concepto al que venimos aludiendo de manera implícita y que nos va a permitir continuar con nuestra indagación de rostros, máscaras y otras cosas. Pues afirmar que cada instancia singular con sus contradicciones ejerce su eficacia, deja sentir sus efectos, sobre el resto de instancias con sus contradicciones, es lo mismo que afirmar que en el seno de cada instancia, de cada una de sus contradicciones y de todo lo que tiene lugar en ese mundo, se siente el efecto del todo mismo de las instancias y sus contradicciones, es decir, de la estructura de estructuras articulada con dominancia. Lo que nombra el término sobredeterminación, término tomado por Althusser, una vez más, del psicoanálisis, concretamente del capítulo VII de La interpretación de los sueños de Freud, término no obstante que ya se encontraba en estado práctico, sin nombre, en El Capital, es precisamente esa eficacia reflexiva de la estructura del todo sobre sus partes y sobre todo lo que tiene lugar en ella. Ahora bien, es preciso hacer también el recorrido de vuelta y aseverar que si, tal y como hemos afirmado igualmente, cada todo o estructura articulada con dominancia tiene el estatuto de un caso, es una metáfora provisional, efímera, en virtud del incesante suceder de desplazamientos metonímicos provocados por el conflicto de las instancias y sus contradicciones sobredeterminadas, entonces el concepto de sobredeterminación como tal no sólo nombra la eficacia de la estructura sobre sus elementos y sobre todo lo que tiene lugar en ella, sino también el carácter fáctico, provisorio y fugaz, de ese misma estructura, de sus elementos y de todo lo que tenga lugar en ella.

«Aquí se encuentra lo que funda la realidad, decisiva en y para la práctica política (y evidentemente para la práctica teórica), desplazamientos de la dominación y condensaciones de las contradicciones, de la que Lenin nos da un ejemplo tan claro y profundo en sus análisis de la revolución del 17 (el punto de fusión de las contradicciones: en los dos sentidos del término, el punto dónde se condensan [“fusionan”] varias contradicciones del tal modo que ese punto llegar a ser el punto de fusión [crítico], el punto de mutaciónrevolucionaria, de la “refundición”).»[23]

La sobredeterminación también es, por tanto, signo de una hiancia, de una grieta, de una brecha, o quizá con más precisión, significante real del real disloque constitutivo de toda estructura articulada con dominancia y de la apertura a que da lugar, esto es, de su teatro mundo y de la constelación de máscaras que le acompaña. Momento, pues, que posibilita la «mutación revolucionaria», la revolución. Hay un radical disloque de todo todo, de toda estructura de estructuras, de sus lugares, de sus máscaras, o lo que es lo mismo, hay mundo, lugares, máscaras out of joint, disyuntos, baldados, como escribirá más tarde Jacques Derrida en Espectros de Marx, ese libro pensado como homenaje a Louis Althusser. Mundo, por tanto, out of joint en el que los rostros experimentan la fragilidad de su ser, lo abierto y efímero de su identidad en lo provisorio, disyunto y baldado de sus máscaras. El out of joint presente en la sobredeterminación es el instante mismo de la diferencia, de la no-identidad, del no todo que diría Lacan, en el que las máscaras vibran inquietando los rostros y en el que los rostros vibrados tiemblan, se abisman en el vacío mismo de lo otro del drama para angustiarse en su singularidad más íntima. Siempre hay pues un más, un plus, una singularidad al dorso de todo representante, de toda máscara, vacío hecho de rostro, efecto de la máscara y que la máscara, sin embargo, no alcanza sino en su tropiezo.

Afánisis: la travesía por fuera de las máscaras…

No en vano hemos aludido el acto de denegación de Marx, recordemos como dejó el capítulo VI (inédito) de El Capital entre sus manuscritos olvidados. Esa dejación por parte del de Tréveris corría pareja a la posibilidad misma de pensar y poner de manifiesto el carácter no todo de la estructura simbólica capitalista a través del lapsus, del síntoma social, que es su crisis. Si el lector no nos cree ahí están para atestiguarlo los tres capítulos de la sección tercera del libro III de El Capital, concretamente ese pasaje en el que se aborda cómo la estructura simbólica capitalista, esto es, la relación-capital, por efecto de la sobreproducción absoluta fruto de su automatismo, deja de funcionar como relación-capital. Esta falta, esta inconsistencia u antagonismo en el gran Otro que revela el síntoma social, provoca el miedo, la angustia del sujeto, por ello intenta recubrirla a toda costa con su propia fantasía, esto es, con ilusiones de una sociedad orgánica, de una sociedad armónica fundada en uno u otro principio positivo como, por ejemplo, el bien o el Soberano Bien de Platón. A este respecto, si el síntoma nos descubre el momento de falla de la red simbólica, un núcleo real traumático que resiste su simbolización, la fantasía por su parte intenta tapar esa misma falla, ese trauma, estigmatizando el síntoma. En nuestro tiempo, sin duda, es el capitalismo, su discurso hegemónico, el que intenta tapar a toda costa su síntoma, su carácter no-todo, mediante la fantasía de su carácter inexpugnable. ¿Qué fue, por ejemplo, la idea de Sarkozy de un “capitalismo humano” refundado si no la fantasía que intenta tapar el lapsus de la crisis? El propio Marx dejando entre manuscritos la subsunción real, al menos su consecuencia directa, la totalización sin resto, vuelve al dram,a pero para presentar su brecha, su carácter no todo, por medio de la crisis, esto es, del síntoma social de la propia mascarada capitalista.

Esta problemática, de forma no poco asombrosa, puede reencontrarse en Louis Althusser, en su obra, en forma de actos fallidos. En Ideología y aparatos ideológicos de Estado, tal y como hemos visto, se pone en marcha una teoría de la ideología que llevada a sus últimas consecuencias postula la ubicuidad del drama marxiano. No obstante, la propia teoría de la ideología, la totalización que pone en marcha, halla su tropiezo en la propia escritura de Althusser por medio de la expresión sorpresiva «”malos sujetos”» pues ella alude la propia incapacidad de la ideología, de sus AIE, para hacer todo. De hecho, si se piensa unos instantes, la posición de enunciación de Althusser como tal en Ideología y aparatos ideológicos de Estado hace síntoma respecto a lo enunciado. La posición de enunciación es, precisamente, la del «mal sujeto», esto es, la del sujeto que se ha des-sujetado, en nombre de la ciencia, del nudo de máscaras de los AIE, del automatismo significante de la ideología, para elucidar su propia lógica y mecanismos. Ahora bien, ¿no ocurre lo mismo con la sobredeterminación a poco que se tire del hilo de ese concepto? La sobredeterminación justo en la medida que, también lo hemos mostrado, es signo de una brecha, del real disloque constitutivo de toda estructura articulada con dominancia y de la objetividad a que da lugar, esto es, de su teatro mundo y de la constelación de máscaras que le acompaña, es síntoma que señala a un tiempo el carácter no todo, out of joint, de esa misma estructura y su teatro mundo. La sobredeterminación anuncia la revolución, la posibilidad revolucionaria.

Sobredeterminación, «malos sujetos», etc. son, a fin de cuentas, vectores que apuntan a pensar una subjetividad que no tenga por norma la objetividad de la estructura con dominante y que, a un tiempo, esté por fuera de los sujetos ideológicos, esto es, que no sea función del Estado. No se equivocaba Althusser cuando demarcaba ciencia, ideología y política. A este respecto, los términos «lucha de clases», «toma de posición», etc. en Althusser señalan también en esa misma dirección, a saber, la de pensar el momento de una práctica política revolucionaria, revolucionaria justo en la medida que pasa por la constitución de una subjetividad des-sujetada del gran Otro, por el desapare-ser estrictamente correlativo al del infans cuando se tapa los ojos, al del chiste o el lapsus en el preciso momento en que suspenden el sentido ordinario de las cosas, a saber, la función fálica, el deseo del gran Otro. Consecuentemente, si el deseo del Otro regido por el principio de placer define el ámbito de lo posible, entonces una política detentada en la subjetividad des-sujetada es una política de lo imposible, del goce Otro, una política en la que los individuos pugnan por desapare-ser fieles a su deseo más íntimo, al reverso obsceno de la mascarada, atravesando las fantasías que tapan el carácter no-todo del deseo del gran Otro simbólico. La niña Antígona, desde luego, fue la pionera de esta política.

Lo relevante es que la obra de Louis Althusser no cesó de no escribirse en su propia (auto)biografía. En El porvenir es largo, tal y como hemos indicado, Louis confiesa de modo explícito algo que da que pensar: su vida y toda su filosofía sufrió la marca de lui, esa máscara que era nombre de un ausente, muerto en los cielos de Verdún. Lui, menuda máscara, no era una máscara cualquiera. En lui Louis, él lo confiesa lacónicamente, hallaba su representante para su madre, realizaba el deseo materno, accedía a las demandas maternas, hacía gozar, en definitiva, a ese primer gran Otro simbólico que enfrenta todo infans. Decimos bien, deseo y demandas maternas, pues al parecer para él eran una única y misma cosa. Pero este goce del Otro era vivido a su vez como un desgarramiento, como un impedimento de su singularidad, de su goce más íntimo. El propio Louis lo atestigua cuando escribe: «Sólo existía en el deseo de mi madre, nunca en el mío, inaccesible»[24].

Como todo rostro caído al mundo Louis se hallaba dividido en una muy particular esquizia: por un lado, él representado en la máscara lui a través de la cuál hacía gozar al gran Otro, sujeto a la mirada materna, y, por otro, el reverso de la máscara, el escotoma de esa misma mirada, su goce siempre impedido, ausentado, por la propia máscara. Lui, por tanto, era nombre de un ausente, pero también nombre de una ausencia, de una falta, de esa que pierde todo ser por ser habla-ser. El significante lui era, por tanto, el significante de la falta, de un vacío, de a, ¡a no es un significante!. Quizá Lui fuera el falo simbólico, el significante sin significado que hacía presente la ausencia de su deseo más íntimo, presencia ausente de un vacío que, paradoja, era efecto retroactivo del particular modo de significación, de la función fálica, signada por el propio significante fálico. Lui era el rasgo unario, el Uno, que detiene el deslizamiento significante para fijar el sentido y el significado del resto de significantes. Ya conocemos, está muy gastada, esa historia de la vasija de Heidegger que Lacan presentó en su seminario La ética del psicoanálisis:

«Es justamente el vacío que crea, introduciendo así la perspectiva misma de llenarlo. Lo vacío y lo pleno son introducidos por el vaso en un mundo que, por sí mismo, no conoce nada igual. A partir de ese significante modelado que es el vaso, lo vacío y lo pleno entran en el mundo… si el vaso puede estar lleno, es en tanto que primero, en su esencia, está vacío.»[25]

Pero lo singular del caso residía en que Louis, justo en la medida que tomó conciencia de que su máscara, su representante, era a su vez el representante del otro ausente, de que la mirada de su madre sin que ella lo supiera no iba dirigida a él sino al otro, no pudo sino hacer de su identificación con la máscara, al representante, una impostura. Impostura que, no obstante, Louis asumió o, mejor dicho, le sumió a él, por efecto del acolchado de lui, en el sufrimiento de sentirse amenazado por la posibilidad de que la impostura se revelase como impostura. Toda mascarada, la ideología en particular, es impostura, aunque los rostros no sepan que portan máscaras. Otra vez el drama… Pero Louis sí lo sabía, muchos lo saben, lo supieron, Platón, Maquiavelo, Descartes, Marx entre otros, aunque no todos como él, por efecto de la terrible violencia de no ser amado por la madre más que allí dónde él se ausentaba, dónde él dejaba de existir.

Así las cosas no es aventurado sostener que las preguntas de Louis fueran: ¿existo? ¿ser o no ser? Él mismo escribe sobre la fuerte dominación de su «fantasma de no existir»[26]. ¿Ser o no ser?, es decir, ¿ser, vivir, en lo ausentado por lui, en su deseo, o no ser, mortificarse en el ausentarse de la impostura signada por el nombre de un muerto? Pero, el propio Althusser nos lo enseñó en Para leer El Capital, las preguntas vienen después de las respuestas luego esos mismos interrogantes sólo se hicieron explícitos porque Louis estaba ya enredado en el propio juego de la impostura, tomado por el deseo materno, un deseo que, por otra parte, había que tapar a toda costa. Ese horror a que sus amantes tuvieran ideas, planes, para él[27]… y, de nuevo, ese horror a que la impostura se revelase como impostura, a caerse, por tanto, de la máscara, en un fading, en la afánisis[28]… Hubo de sobrevenir la desgracia para que se percatara de que él vivió siempre en un largo duelo de sí mismo, de su mortificación significante.[29] Lo que el pobre de Louis no podía soportar, en definitiva, era la castración del gran Otro, castración que desconocía en el sostenimiento de la impostura, en la imposibilidad de su propio desapare-ser, en el sostenimiento de su deseo siempre como inaccesible. Esta resistencia a aceptar la inexistencia del gran Otro, su carácter barrado, se aprecia en su propia idea de ideología materializada: «la ideología tiene una existencia material»[30]. Sí, existencia material, como si la materialidad misma fuera seguro de vida para la existencia del gran Otro. Así las cosas, la inexistencia del gran Otro, su carácter no todo, incompleto, sólo podía abrirse paso en los lapsus de su escritura, en sus depresiones, en sus fracasos…[31]

Pero siempre hay más aún… «¿qué hacer en lo sucesivo para sacar a los enfermos del infierno de las determinaciones conjuntas de todos los AIE implicados?»[32]. Desde luego esta pregunta es una vuelta de revés del dedo de un guante de cuero, vuelta que lleva a la pelambrera. Ya hemos afirmado que sólo en sus depresiones repetidas Louis hallaba su verdad, el campo de su propio goce, sólo en ellas el goce fálico, el goce del Otro, dejaba su paso al goce Otro, sólo en ellas Louis se encontraba con el reverso de su máscara, con la pelambrera, desaparecía situándose por fuera del AIE familiar, por fuera de todo AIE, del gran Otro. Esas depresiones eran auténticos síntomas, retornos de lo real del goce Otro. ¡A qué precio Althusser tendría que darse cuenta de ello! El asesinato de Hélène, su muerte, fue a un tiempo la muerte simbólica de Althusser, un acto de autodestrucción simbólica, destrucción de lui, de la máscara, fin de la impostura…

«[…] mi propia muerte y la de Hélène, hacían una: una sola y única muerte, no con el mismo origen, pero con la misma conclusión.»[33]

Hélène, su Hélène, ese señuelo de la pulsión, ese semblante sexual que tapaba su goce más íntimo, ese semblante amado, ¡sin duda!, el amor siempre engaña, pero caído en la estrangulación para posibilitar el desapare-ser, el ex-sistir, el reencuentro de Althusser con su propio deseo, con el ámbito desexualizado de lo imposible, el lugar del no ha lugar, el lugar de la ausencia de obra en el reverso de la máscara desde el que parte toda la enunciación de esa magnífica obra que es El porvenir es largo. Final ético el de Althusser, sí, ético, aunque no por ello poco trágico e incomprendido, como el de Antígona.

Bibliografía

- Baruch Spinoza, Ética, Alianza Editorial, Madrid, 2004.

- Carlos Fernández, Sin vigilancia y sin castigo, Libertarias Prodhufi, Madrid, 1992.

- Jacques Derrida, Espectros de Marx, Editorial Trotta, Madrid, 2003.

- Jacques Lacan, Escritos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.

- Jacques Lacan, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2009.

- Jacques Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2008.

- Karl Marx, El Capital, Libro I, Fondo de Cultura Económica, México D.F, 1999.

- Karl Marx, El Capital, Libro I, Capítulo VI (inédito), Siglo XXI, México, 1973.

- Louis Althusser, El porvenir es largo, Círculo de lectores, Barcelona, 1993.

- Louis Althusser, La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, México, 1972.

- Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, Nueva Visión, Buenos Aires, 2005.

- Louis Althusser y Étienne Balibar, Para leer El Capital, Siglo XXI, México, 1977.

- Michel Foucault, Microfísica del poder, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1979.

- Nicolás Maquiavelo, El príncipe, Alianza Editorial, Madrid, 1996.

- Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, Alianza Editorial, Madrid, 2006.

- Sigmund Freud, Más allá del principio del placer en Psicología de las masas, Alianza Editorial, Madrid, 2007.

- Slavoj Zizek, El sublime objeto de la ideología, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005.

- Slavoj Zizek, Las metástasis del goce, Paidós, Buenos Aires, 2005.

[1] Nicolás Maquiavelo, El príncipe, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 92.

[2] Louis Althusser, El porvenir es largo, Círculo de lectores, Barcelona, 1993, pp. 39-48.

[3] Ibi, p. 65.

[4] Louis Althusser, El porvenir es largo, Círculo de lectores, Barcelona, 1993, p. 122. Las líneas siguientes a la cita ofrecen por parte de Althusser una elucidación muy interesante de la familia como función del Estado.

[5] Ibi, p. 68.

[6] Puede encontrarse el relato de este encuentro por azar, de cómo acabó prendiendo y de sus dificultades en Louis Althusser, El porvenir es largo, Círculo de lectores, Barcelona, 1993, pp. 135-170.

[7] Este carácter de objeto a de Hélene, o de algún rasgo suyo, se deriva de manera obvia del propio amor que Althusser sentía por ella. Por otra parte el propio Louis Althusser era consciente de ello y así lo manifiesta en El porvenir es largo, Círculo de lectores, Barcelona, 1993, p. 324.

[8] La expresión es del propio Louis Althusser y es ilustrativa del afecto ambivalente propio del goce: placer en el dolor.

[9] Michel Foucault, Microfísica del poder, Ediciones de La Piqueta, Madrid, 1979, p. 81.

[10] Para esta cuestión remitimos al lector a Louis Althusser y Étienne Balibar, Para leer El Capital, Siglo XXI, México, 1977, concretamente al capítulo, escrito por Althusser, titulado El “objeto” de El Capital.

[11] Una tentativa que explora la teoría del poder en Marx en contraposición con Foucault puede hallarse en Carlos Fernández, Sin vigilancia y sin castigo, Libertarias Prodhufi, Madrid, 1992. Tomamos en este párrafo algunas ideas de esta obra, claro está, bajo nuestro propio enfoque.

[12] Karl Marx, El Capital, Libro I, Fondo de Cultura Económica, México D.F, 1999, p. 129.

[13] Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, Nueva Visión, Buenos Aires, 2005, pp. 40-42.

[14] Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, Nueva Visión, Buenos Aires, 2005, pp. 43-51.

[15] Ibi, p. 52.

[16] Ibi, p. 62.

[17] Ibi, p. 62.

[18] ¿Y si, justamente, es esa brecha traumática, ese resto que se resiste a la subsunción de los AIE, la que hace posible explicar el éxito de la interpelación como tal? ¿Angustia de castración? Hay una respuesta en Slavoj Zizek, El sublime objeto de la ideología, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005, pp. 73-78.

[19] Baruch Spinoza, Ética, Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 116.

[20] Algunos pasajes en los que se plantea esta tópica pueden encontrarse en Louis Althusser, La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, México, 1972. pp.166-181, en Louis Althusser y Étienne Balibar, Para leer El Capital, Siglo XXI, México, 1977, pp. 107-129, o en Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, Nueva Visión, Buenos Aires, 2005, pp. 16-18.

[21] Una presentación de este juego de metáforas y metonímias puede ser encontrarse, entre otros sitios, en Louis Althusser, La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, México, 1972, pp. 175-177.

[22] El texto canónico para introducirse en este concepto es el capítulo Contradicción y Sobredeterminación de Louis Althusser, La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, México, 1972, pp. 71-106.

[23] Louis Althusser, La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, México, 1972, pp. 175-176.

[24] Louis Althusser, El porvenir es largo, Círculo de lectores, Barcelona, 1993, p. 71.

[25] Jacques Lacan, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 149.

[26] Louis Althusser, El porvenir es largo, Círculo de lectores, Barcelona, 1993, p. 268.

[27] Ibi, pp. 171-172, en estas páginas se expone como ese hacerse ideas sobre él, planearle la vida, etc. era vivido por Althusser como una agresión de su deseo íntimo, como intrusión evocadora del deseo materno, del gran Otro.

[28] Ibi, p. 173. Aquí podemos encontrar escrito: «En pocas palabras, temía exponerme a un desmentido público catastrófico». Este temor a verse descubierto en la impostura planeada y ejercida en la publicación de La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, México, 1972, le llevó a una nueva depresión.

[29] Louis Althusser, El porvenir es largo, Círculo de lectores, Barcelona, 1993, p. 328. En esa página Louis escribe: «Sí, yo no había dejado desde siempre de llevar duelo por mí mismo…».

[30] Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, Nueva Visión, Buenos Aires, 2005, p. 42.

[31] Al lector instruido en psicoanálisis no le resultará difícil extraer la estructura clínica del caso Althusser a partir de lo presentado en estos últimos párrafos.

[32] Louis Althusser, El porvenir es largo, Círculo de lectores, Barcelona, 1993, p. 323.

[33] Ibi, p. 185.

ENM (2011)