Lo sublime en Kant, ausencia y presencia en la representación

Comencemos, pues, por un McGuffin: ¿Qué es la ausencia? Ausencia es lo que falta, un vacío, un algo que no aparece y, sin embargo, esa misma falta, ese algo no manifiesto, no señalable, no constatable, está… está aquí, está allí, se halla presente. Cierto poeta, al borde del abismo, más muerto ya que vivo, quizá muerto vivo, escribía: ausencia en todo veo. Sabios versos, sin duda… Ver la ausencia; presencia, pues, de lo ausente, o dicho de otro modo, ausencia presente, muy presente. La ausencia es presencia, no una presencia presente sino una presencia ausente, presencia que se hace presente justamente en virtud de su falta, de su vacío, de su no presencia. Pero, ¿Cómo? ¿Es esto posible? ¿No estamos ante dos antónimos, no evocamos con esos significantes, ausencia y presencia, espacios sin intersección alguna? Quizá atravesando cierto Rubicón podamos aportar, en lo que sigue, algo de luz a estas preguntas.

Ahora bien, ¿cuál es ese Rubicón? Es el que media entre el fenómeno de lo bello entendido como presencia de algo limitado, delimitado, formado, finito, definido, proporcionado, mesurable, placentero, y el fenómeno de lo bello como fronterizo, concomitante, evocador, de lo ilimitado, lo informe, lo infinito, lo indefinido, lo desproporcionado, lo inconmensurable, lo doloroso, lo terrible. Aquí la presencia de lo bello -lo vamos a hacer patente si no sucumbimos antes de temor- se deja traslucir sobre el fondo ausente de lo siniestro, de lo horrible, de lo incestuoso, de lo más salvaje. Pero… no nos adelantemos todavía, antes es preciso hacer explícito nuestro paso por el Rubicón y andar un largo rodeo.

Estamos pensando -digámoslo ya, no se trata de demorarnos más- en la concepción de lo sublime (Erhaben) que encontramos en la Crítica del juicio de Immanuel Kant. Leamos detenidamente una de las definiciones más célebres que nos da el filósofo ilustrado de lo sublime:

«Puede describirse así lo sublime: es un objeto (de la naturaleza) cuya representación determina el espíritu a pensar la inaccesibilidad de la naturaleza como exposición de ideas»[1]

Se trata, por tanto, de la representación, de algo que tiene que ver con la representación, más concretamente, de qué sentimiento puede llegar a suscitarnos ésta. Lo que no nos incumbe aquí, por ejemplo, es el conocimiento del objeto, sino qué suscita en nosotros la representación del objeto como tal. Aunque esta consideración es trivial, es preciso no olvidarla puesto que es lo característico de la Crítica del juicio, lo que establece la diferencia de esta crítica respecto al resto de críticas. Pero sigamos con nuestro fragmento. Kant alude la relación que se establece vía un determinado objeto entre la representación de ese mismo objeto y aquello que falta en esa misma representación, lo que permanece fuera de nuestro alcance, lo inaccesible, esto es, entre aquello que la representación de dicho objeto presenta, la presencia presente, y aquello que está presente en la representación, pero bajo la forma de una ausencia, la presencia ausente. Esta relación, por tanto, no se hace patente frente a cualquier objeto sino sólo frente aquellos cuyas representaciones desborden el ámbito de la presencia presente hacia esa dimensión de ausencia, de presencia ausente.

La presencia presente pertenece al ámbito de lo fenoménico, es lo esquematizado en el libre juego de las facultades del entendimiento y de la imaginación trascendental. En consecuencia, la presencia presente, por quedar dentro de lo fenoménico, encuadrada en el fenómeno, es lo finito, lo mensurable, lo proporcionado, lo mensurable, etc. Va a ser justo en este recinto de la presencia presente en el que Kant va a darnos sus célebres definiciones de lo bello como «el objeto de un placer desinteresado», «lo conocido sin conceptos como el objeto de un placer universal», «finalidad sin fin», etc. En última instancia, se considerará bello aquel objeto cuya contemplación suscita en nosotros un placer desinteresado estrictamente correlativo a la satisfacción que sentimos por su adecuarse al juego de nuestras facultades del entendimiento y la imaginación, al descubrimiento de su finalidad sin fin, de su unidad.

Ahora bien, la representación de nuestro objeto, para poder suscitar en nosotros el sentimiento de lo sublime, lo hemos indicado ya poco más arriba, debe ir más allá del ámbito de la presencia presente y, por ende, de lo bello, para hacer presente una ausencia[2]. Esa presencia ausente en la representación de nuestro objeto es, justamente, lo que falta en ella, la marca de su propio fracaso como representación del objeto. ¿Y a qué apunta esa marca, esa falta? Justamente, a algo que rebasa lo fenoménico, el libre juego de nuestras facultades del entendimiento y la imaginación y, en consecuencia, a algo que ya no se aviene con lo limitado, lo finito, lo mensurable, con la forma, con el placer, con lo bello, sino, por el contrario, con lo ilimitado, lo infinito, lo inconmensurable, lo informe, con aquello que se encuentra, por tanto, aunque sólo sea transitoriamente, más allá del principio de placer. Esta falta, además, en la medida que es indicativa de nuestro fracaso, de la incapacidad de la representación, de nuestra pequeñez e insignificancia frente a lo inconmensurable e infinito, provoca en nosotros dolor, sufrimiento, miedo (fobos).

Ese algo, nos asegura Kant, es la Idea. La presencia ausente, aquello que sólo se puede manifestar vía la falta, es la presentación de la Idea-Cosa. Dicho de otro modo, y no sin cierta paradoja, la Idea-Cosa, lo irrepresentable, lo que trasciende el ámbito fenoménico, se hace presente mediante el fracaso repetido de las representaciones. Pero… continuemos: ¿a qué facultad nos remite la mediación de lo sublime? La pista nos la está dando Kant con su referencia a las ideas. Si a ésta le sumamos nuestra evidencia acerca de la incapacidad de la imaginación y el entendimiento para presentar nuestro objeto, no hay, desde la perspectiva kantiana, mucho dónde elegir. Nos queda sólo, en definitiva, la Razón. Obviamente, Kant nos está remitiendo a las ideas de la Razón, entre las cuáles se halla la Cosa-en-sí (das Ding an sich). Y en esta remisión de Kant por mediación de lo sublime hacia la aprehensión de lo infinito de las ideas (naturaleza, Alma y Dios) -no entramos por ahora en si se nos escamotea algo a través de dicha remisión- nos hacemos conscientes de nuestra propia infinitud, opera en nosotros cierta catharsis: sentimos placer en el dolor, un goce que nos sensibiliza de nuestra propia superioridad moral respecto de la naturaleza, un goce que nos des-sujeta de esa misma naturaleza, del ámbito fenoménico, y que, a su vez, nos hace vernos como su legislador y como dueños de nuestro propio destino.

La sublimación en Sigmund Freud

Nos vemos tentados a introducir la noción freudiana de sublimación (Sublimierung) a través de la Cosa-en-sí kantiana, pero, por de pronto, nos abstendremos de ello. También nos seduce la idea de iniciarnos en la sublimación a través de la teoría de la cultura de Freud, pero también nos resistiremos. Nos espera ahora un rodeo que pasará por la metapsicología freudiana.

Ocurrió por largo tiempo con el sueño algo similar a lo ocurrido con la mercancía, a saber, se fijó la atención en el contenido y se olvidaba, se olvida una y otra vez, la forma, el secreto de la forma. ¡Cómo si la forma –al decir de Hegel- no fuera un demiurgo capaz de crear sus propios contenidos! Si, por un lado, Karl Marx fue quien nos elucidó el secreto de la forma mercancía, por otro, es a Sigmund Freud a quien corresponde el mérito de habernos revelado el secreto de la forma misma que adopta el material onírico. A este respecto Freud nos indica que hay en los sueños una forma, una estructura si se prefiere, universal, común a todo sueño. Detengámonos, por de pronto, en esos sueños cuya forma común consiste en un esfuerzo constante por acercarse a un objeto que, sin embargo, paradójicamente, permanece siempre a una misma distancia, inalcanzable. El contenido manifiesto de este sueño, y de los que son isomorfos a él, revelan, según Freud, un «no», una negación, una contradicción, en el contenido latente del sueño. Pero no nos paremos ahora en estas consideraciones, nos desviaríamos de nuestro propósito, lo que nos interesa más bien es preguntarnos: ¿No hallamos ya en este sueño los elementos e, incluso, la lógica misma, de la pulsión (Trieb) freudiana? Una fuerza, un empuje, un impulso (Drang), que no cede en su empeño y que, a su vez, nos lleva a la pregunta ineludible por su fuente, una meta o fin que es su satisfacción y, finalmente, un objeto por el cuál, al menos en principio, se accede a dicha meta.

Es preciso que consideremos con algo más de detalle la pulsión y sus elementos constitutivos. Lo vamos a hacer leyendo Instintos y sus destinos (1915) que forma parte de los escritos agrupados en la Metapsicología de Freud[3]. Lo primero que afirma Freud en este artículo en relación a la pulsión es que no proviene del exterior y que no actúa como una fuerza de choque momentánea, sino que, por el contrario, es una fuerza constante e interior al propio organismo. Los dos rasgos que se destacan de la pulsión son, por tanto, su carácter interno y constante. Estos rasgos permiten a Freud diferenciar la pulsión tanto de los estímulos provenientes del exterior que recibe el organismo como de las necesidades o funciones biológicas. Si las primeras son externas, no internas, la segundas son periódicas y, por tanto, no constantes.

Nos tomamos aquí la licencia de realizar un breve paréntesis que viene a colación y que será importante en el futuro. En particular, la distinción entre necesidad biológica y pulsión aludida sitúa a ésta fuera del ámbito estrictamente biológico de los instintos animales. La pulsión, de hecho, sólo adviene con la castración simbólica, esto es, con nuestra inscripción en la red significante del lenguaje, en el gran Otro simbólico. Estas dos circunstancias, el carácter no estrictamente biológico de la pulsión y el hecho de que sea resultado de la castración simbólica, podría llevar al error de considerar la pulsión como una demanda completamente subsumida en la dialéctica del deseo, en la red significante, en el Otro, en cuyo caso dicha demanda podría verse satisfecha ya fuere mediante el cambio de objeto («te pido esto pero en realidad quiero aquello otro»), ya fuere mediante de la cancelación de la demanda como tal («te pido algo pero en realidad quiero tu negativa a mi demanda como tal»). Muy al contrario, la pulsión es una demanda no asimilable en dicha dialéctica y que, consecuentemente, persiste en aquello que demanda, en su exigencia, de manera constante, mecánica. La pulsión no espera un sí o un no, un reconocimiento, del gran Otro. Por tanto, la pulsión se halla en un lugar paradójico, ámbito «entre dos muertes» en el que Antígona brilla con una belleza sublime que dirá Lacan, ámbito que no pertenece ni al ámbito biológico de la necesidad ni al ámbito simbólico del deseo. Fin de paréntesis.

La caracterización de la pulsión que hemos dado a partir de Freud, asimismo, hace que su modo de satisfacción también sea completamente diferente al de los estímulos exteriores, necesidades biológicas, etc. Si todas éstas se satisfacen mediante acciones de huida, fuga o metonimias (tengo frío, me pongo un abrigo; tengo hambre, me alimento; etc.), la satisfacción de la pulsión, su meta, será de otro orden y sólo se alcanzará, por de pronto, cancelando el estímulo que partía de la fuente. Para terminar esta breve presentación de los elementos de la pulsión nos queda realizar un par de puntualizaciones entorno a la fuente y el objeto de la pulsión. Respecto a las fuentes de las pulsiones es importante destacar que Freud las identifica con las célebres zonas erógenas, esto es, con aquellas partes de la superficie corporal erotizadas que resultan del parcelamiento significante del cuerpo (el cuello, la oreja, los bordes anal o labial, etc.). Finalmente, es importante que destaquemos que el objeto es el elemento más contingente de la pulsión, el más susceptible de variar, aquél que se asocia a la pulsión justo en la medida de su supuesta capacidad para satisfacerla.

Siguiendo con el texto que nos ocupa Freud distingue entre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas. Las pulsiones sexuales se caracterizan por tener como meta-fin el placer de órgano y, sólo tras su síntesis, cosa ésta que apunta nuevamente a la distinción entre pulsión e instinto, sirven a la reproducción. Sin entrar ahora detalladamente en la segunda tópica freudiana formada por los lugares del ello, el yo y el superyó, las pulsiones yoicas pueden pensarse como las pulsiones sexuales del ello cuya fuerza o empuje ha pasado al yo quedando así desexualizadas. Lo que tenemos aquí, en última instancia, es un trasvase de parte de la libido del ello hacia el yo. Es muy interesante, nos atrevemos a decir que clave, que aludamos dos aspectos más de la pulsión que también señala Freud. Por un lado, el juego de sustitución que puede haber entre las pulsiones sexuales, unas pueden desempeñar el papel de «vicario» de otras y, por otro lado, esa facilidad de las pulsiones, ya aludida por nosotros poco más arriba, para cambiar de objeto y así conseguir su meta o satisfacción.

Llegados a este punto Freud distingue cuatro destinos de la pulsión sexual: trastorno hacia lo contrario, vuelta hacia la propia persona, represión y sublimación. Tanto el trastorno hacia lo contrario, paso del amor al odio o viceversa, como la vuelta hacia la propia persona, cambio en el modo de acceso al objeto, de activo a pasivo (por ejemplo, paso del masoquismo al sadomasoquismo), tienen que ver más con el trayecto de la pulsión que con el destino de la pulsión como tal. Por este motivo, y también para limitarnos más a nuestro objetivo, vamos a detenernos únicamente en el estudio de la represión y la sublimación. Para esta tarea vamos a apoyarnos ahora en el sorprendente texto Inhibición, síntoma y angustia (1925)[4].

Lo primero que hay que tener claro es la relación y distinción entre inhibición (Hemmung) y síntoma (Sympton) que se establece en esta obra. Freud nos asegura en las primeras líneas del texto aludido por nosotros que todo síntoma es una inhibición pero que, atención, no toda inhibición es un síntoma. Los síntomas, por tanto, son presentados como un determinado tipo inhibiciones. En consecuencia, nos bastará con dilucidar, primero, que es una inhibición y, en segundo lugar, averiguar qué le debe pasar a ésta para que constituya un síntoma. Freud define la inhibición como restricción de una función[5] y, poco más adelante, tras darnos varios ejemplos de ésta (múltiples formas bajo las cuáles el acto sexual queda interrumpido, disminución de la capacidad de trabajo, rechazo a la nutrición, etc.), precisa un poco más catalogando la inhibición como «la expresión de una restricción funcional del yo»[6]. Tenemos, por tanto, una definición genérica y una definición restringida que intenta ser precisada en función de su relación con la instancia del yo. En el fondo, como vamos a mostrar, Freud persiste en un juego que hace uso de una y otra definición a lo largo de todo el texto.

Por de pronto, detengámonos en un famoso ejemplo de inhibición dado por Freud que pertenece a la vida cotidiana: se trata del caso de «una cocinera que no quiere acercarse al fogón porque el dueño de la casa la ha requerido de amores»[7].¿Qué le ocurre a nuestra cocinera? Digamos, de forma un tanto coloquial, que sufre un calentón que interrumpe su función yoica de cocinera o, de manera más precisa, que ha habido un desvío de pulsión sexual hacia el yo de forma que la función de ser cocinera se ha visto completamente alterada. Por ahora, de manera cauta, podemos asegurar únicamente que la inhibición, cuanto menos, está directamente relacionada con el desvío de una pulsión sexual de su meta (de su satisfacción sexual). Freud al darnos este ejemplo está pensando en la definición restringida de inhibición asociada al yo, esto es, está identificando la inhibición con la interrupción de la actividad yoica de cocinera, pero, de fondo, en este mismo ejemplo se está haciendo uso implícitamente de la definición genérica de inhibición a través de, justamente, ese desvío anterior de la pulsión sexual hacia el yo que provoca la interrupción yoica.

Para nuestros propósitos nos bastará quedarnos con la definición laxa de inhibición. Ésta nos permite pensar la inhibición de la pulsión sexual como un desvío de su fin sexual, esto es, dicho de otro modo, como una restricción de la función misma de la pulsión sexual. Nos referiremos, por tanto, a pulsiones sexuales inhibidas de su fin sexual. Llegados a este punto cabe preguntarse lo siguiente: siendo, tal y como hemos dejado señalado, la pulsión una fuerza o empuje constante, esto es, que no cede en su empeño ni puede ser anulada hasta alcanzar su fin, ¿qué ocurre cuando, justamente, se halla inhibida en su fin? Pueden pasar dos cosas: o bien la pulsión tendrá como destino su represión, será reprimida, en cuyo caso, dado el carácter constante de la misma, seguirá insistiendo hasta hacer aflorar el síntoma y por ende cierto malestar; o bien su desvío tendrá como destino una meta no sexual. Este último caso es, justamente, el que Freud denomina sublimación. Vemos, por tanto, que la sublimación da una salida a las pulsiones de meta inhibida que evita la represión y, consecuentemente, el síntoma. Si continuamos con el ejemplo de Freud por nuestra cuenta podemos aseverar que la cocinera, frente a la querencia sexual obstinada del dueño de la casa, siempre que rechace la relación sexual, o bien puede ver sus pulsiones sexuales reprimidas repetidamente alcanzando muy probablemente un estado patológico, una neurosis con sus síntomas correspondientes, o bien, cosa que no cabe desdeñar, puede que sus pulsiones se vean sublimadas siendo así destinadas hacia, digamos, un virtuosismo en la actividad culinaria. El propio Freud cuando describe ejemplos inmediatamente posteriores al de la cocinera tiene en mente la sublimación:

«Cuando el acto de escribir -consistente en dejar fluir de un mango de caña un líquido sobre un trozo de papel blando- llega a tomar la significación simbólica del coito, o el de andar, la de un sustitutivo simbólico de pisar el seno de la madre tierra, se deja de escribir o andar, porque al hacerlo es como si se realizase un acto sexual prohibido.»[8]

Cada uno de estos ejemplos de inhibición del yo presupone una inhibición sexual previa. Por ejemplo, el acto dejar de escribir, una inhibición de la actividad del yo, presupone la actividad de escribir como sustituto del coito, esto es, una inhibición sexual que ha sido sublimada. Lo importante aquí con vistas a entender en qué consiste la sublimación como tal es, por tanto, no fijar la atención en la interrupción de las funciones del yo (dejar de escribir, de andar, etc.), sino en los desplazamientos previos de la libido que Freud alude en la serie de sustituciones: el coito por el escribir, el pisar el seno de la madre por el andar, etc. Tras estos desvíos de la libido hay siempre ya una pulsión que ha sido inhibida en su fin, que ha salido del circuito de su satisfacción sexual desplazándose hacia objetos o actividades no sexuales. Encontramos, en definitiva, que en la sublimación hay una sustitución de objeto; que se pasa de un objeto sexual a otro objeto no sexual pero cultural y socialmente valorado[9]. La pulsión sexual puede, por tanto, satisfacerse, aunque sólo sea parcialmente, con objetos no sexuales. Eso es justo lo que nos dice Freud cuando asegura que «se deja de escribir o andar, porque al hacerlo es como si se realizase un acto sexual prohibido», es decir, el sujeto interrumpe esas actividades yoicas desexualizadas, sublimadas, porque, precisamente, son sustitutivas de objetos sexuales, de actos sexuales rechazados. Es ésta una cuestión de suma importancia, de hecho, hay que decir que sobre ella Sigmund Freud aportó un nuevo concepto de sexualidad que ponía de manifiesto que la sexualidad puede satisfacerse con palabras, con lo bello, con las actividades o los valores más elevados de la cultura, etc.

Una formulación más explícita por parte de Freud del mecanismo sublimación puede hallarse en su genial ensayo Un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci (1910):

«La observación de la vida cotidiana de los hombres nos muestra que en su mayoría consiguen derivar hacia su actividad profesional una parte muy considerable de sus fuerzas instintivas sexuales. El instinto sexual es particularmente apropiado para suministrar estas aportaciones, pues resulta susceptible de sublimación; esto es, puede sustituir un fin próximo por otros desprovistos de todo carácter sexual y eventualmente más valiosos.»[10]

Freud está pensando aquí, sin duda, en Leonardo da Vinci como caso paradigmático en el que la libido, la pulsión o energía sexual, se desvió de su meta sexual hacia una actividad artística asombrosa y, ulteriormente, hacia una actividad de investigación apasionada. De este modo, la pulsión sexual queda metaforizada en pulsión de saber, en wisstrieb que dirá el fundador del psicoanálisis. Es más, como ya dejamos señalado más arriba, la propia noción de cultura freudiana -podemos encontrarlo así hacia el final de El malestar en la cultura (1929)- apunta a entenderse como sublimación, como metáfora, de la naturaleza:

«La sublimación de los instintos constituye un elemento cultural sobresaliente, pues gracias a ella las actividades psíquicas superiores, tanto científicas como artísticas e ideológicas, pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de los pueblos civilizados. Si cediéramos a la primera impresión, estaríamos tentados a decir que la sublimación es, en principio, un destino instintual impuesto por la cultura; pero convendrá reflexionar algo más al respecto.»[11]

La sublimación en Lacan, una primera tentativa…

Ahora bien, nos queda contestar a una última cuestión que ya ha quedado planteada tras lo dicho: ¿cómo es posible que la sublimación siendo una pulsión sexual de meta inhibida sea, no obstante, una satisfacción? El propio Freud, por ejemplo, se muestra escéptico en cuanto a la posibilidad de que la sublimación pueda constituirse en un mecanismo capaz de saciar la libido sexual[12]. La respuesta a esta pregunta nos la va a dar Lacan poniendo en tela de juicio el asunto de la satisfacción tal y como era concebido por Freud.

La paradoja de la pulsión es que su satisfacción es imposible. Cuando la pulsión alcanza el objeto -recordemos que el objeto era lo más variable de la pulsión, de ahí que, incluso, sea posible la sublimación como tal-, paradójicamente, no halla su satisfacción, de ahí que le siga el cambio de objeto. Pero entonces, ¿cómo concebir al objeto si ya no satisface, si acaba siendo un mero fungible intercambiable? Lo apuntado por nosotros hasta aquí a propósito de la satisfacción tiene mucho que ver con un pasaje de Los cuatro conceptos elementales del psicoanálisis en que se describe como las personas que llegan a la consulta del psicoanalista no están satisfechas y, sin embargo, en su insatisfacción satisfacen algo. No están contentos, pero se contentan contentando algo muy íntimo. Esta ambivalencia entre placer y displacer, ese placer en el displacer, lo encontramos también en Inhibición, síntoma y angustia, cuando Freud trata precisamente del síntoma. En esta obra, cuando Freud aborda la neurosis obsesiva de Hans[13] -Juanito en la traducción al castellano-, hay síntoma porque no hay satisfacción pulsional y, consecuentemente, el propio síntoma se establece en sustituto de esa misma pulsión inhibida. Es más, cosa no menos relevante, el dolor a nivel del yo aparejado al síntoma acaba por constituirse en cierta satisfacción, en cierto placer. De aquí la resistencia del analizante, que el analizante se aferre a su síntoma. Lacan, seguramente inspirado por estas consideraciones de Freud y también por las que encontró en Más allá del principio del placer, pensará en la pulsión como lo único que hace renunciar al principio de placer bajo la forma de este paradójico placer en el displacer. El nombre lacaniano de este placer en el displacer es goce (jouissance)[14].

Quizá estemos ahora en mejores condiciones de responder a la pregunta por el nuevo estatuto del objeto y de la satisfacción. La propuesta lacaniana pasa por establecer la diferencia entre objeto, objeto de deseo, y objeto a, esto es, el objeto causa del deseo. El objeto a puede pensarse -vale la pena recordar aquí el sueño que aludíamos al principio del apartado anterior- como un objeto paradójico que es nada, un mero vacío, cuyo intento de acceso directo por parte de la pulsión provoca su desvío de forma que, finalmente, ésta acaba rodeándolo circularmente sin poder alcanzarlo nunca. Estos rodeos pulsionales son, justamente, los que hacen presente esa nada, ese vacío, esa ausencia presente. Ahora, la pulsión no va a hallar satisfacción placentera al alcanzar el objeto, cosa esta imposible, sino en el rodeo mismo, en el aim dice Lacan, esto es, en el trayecto circular como tal entorno a ese objeto a cuya proximidad da lugar a una catharsis que troca el placer en goce. Este goce, que Lacan escribe con la letra a para mostrar que es algo diferente del significante, que resiste a la significación, es lo más peculiar de cada sujeto[15]. Lo importante ahora, con vistas a entender en qué consiste la sublimación, es no perder de vista la relación entre el objeto del deseo y el objeto a, el objeto-causa del deseo: la clave está en percatarse de que el lugar del objeto a no sólo puede ser ocupado por cualquier objeto, sino que el objeto a como tal sólo se manifiesta en la medida en que es encarnado por un objeto ordinario contingente. Este objeto (u actividad) que materializa esa nada, ese vacío, representado por el objeto a es, justamente, el objeto sublimado[16].

Segunda tentativa…

Otro modo de aproximarse al concepto de sublimación en Lacan es verlo como el resultado de una operación precisa entre la problemática de la «sublimación» (sublimierung) en Freud y la noción de «lo sublime» (erhaben) en Kant ya abordadas por nosotros. Recordemos que, por un lado, la «sublimación» freudiana consistía en el desplazamiento de la libido hacia un objeto o actividad no sexual (el saber (wisstrieb) como vouyerismo sublimado, el escribir como coito sublimado, etc.) y que, por otro, «lo sublime» kantiano era el sentimiento provocado por un objeto empírico cuya representación permitía, por su mismo fracaso, bajo la forma de una paradójica presencia ausente, representarse la idea de libertad nouménica, de la cosa-en-sí.

Pues bien, la sublimación en Lacan consiste, justamente, en sustituir la cosa-en-sí kantiana por la Cosa (das Ding). De este modo el desplazamiento de la libido no se da desde un fin sexual hacia un objeto u actividad ordinaria como en Freud sino desde la Cosa, desde el lugar del goce imposible, hacia el objeto u actividad ordinaria. Cuando Lacan, en la Ética del psicoanálisis, nos da la fórmula de la sublimación aseverando que es lo que «eleva […] un objeto a la dignidad de la Cosa»[17] está pensando en un objeto ordinario que es ubicado en el lugar de la Cosa imposible. Asimismo, esta sustitución del noúmeno por la Cosa supone la sustitución del «placer desinteresado» kantiano por el interés más bestial, a saber, por el goce imposible, por ese placer excesivo que se transforma en dolor insoportable[18].

Con vistas a comprender mejor lo que hay aquí en juego es preciso que nos detengamos con más precisión en la noción lacaniana de Cosa. Para ello recurramos al mito de Edipo tal y como nos lo presenta Freud en Tótem y tabú[19]. En un primer momento mitológico tenemos la horda liderada por un macho, el padre, que goza de todas las mujeres y que, a su vez, prohíbe a los hijos todo acceso a ellas, esto es, el incesto. Bajo dichas circunstancias éstos urden un complot para asesinar al padre y apropiarse de las mujeres. En un segundo momento, una vez cometido el crimen, los hijos entran en una disputa feroz entre sí. Los hijos, finalmente, para evitar la destrucción mutua, se ven abocados a un pacto que totemiza al padre muerto. La ley del padre muerto ausente, su presencia ausente representada ahora en el tótem, en el nombre de su lápida, esto es, bajo el significante del Nombre-del-padre, resulta ahora mucho más eficaz y radical que la que él mismo ejercía en vida por la fuerza. Es vital percatarse del doble efecto que produce el establecimiento de la ley del Nombre-del-padre, esto es, nuestra introducción en el registro simbólico del gran Otro, en el mundo del lenguaje y de las relaciones sociales, etc. Por un lado, la metáfora paterna nos separa, definitivamente, de la Cosa materna, del goce primordial, supone su sacrificio, y, por otro, postula su prohibición, la prohibición del incesto. Lo paradójico aquí es, por supuesto, que se postula como prohibido algo que la entrada misma en el ámbito de ley hace imposible. Esta prohibición, no obstante, es la que crea retroactivamente la ilusión de la posibilidad de acceder al goce primordial, de cubrir nuestra falta de goce accediendo a la plenitud, a la par que pone en marcha el deseo. La Cosa, lo real, no pasa de ser una ficción, una nada, una presencia ausente, un vacío que se manifiesta como si siempre ya hubiera estado ahí y que, en realidad, es el efecto retroactivo de los fracasos simbólicos de representarla. Es en este preciso sentido que la Cosa es el lugar del goce imposible real. Es justo a esto a lo que se refiere Lacan cuando trata del vaso heideggeriano en su seminario La ética del psicoanálisis:

«Es justamente el vacío que crea, introduciendo así la perspectiva misma de llenarlo. Lo vacío y lo pleno son introducidos por el vaso en un mundo que, por sí mismo, no conoce nada igual. A partir de ese significante modelado que es el vaso, lo vacío y lo pleno entran en el mundo… si el vaso puede estar lleno, es en tanto que primero, en su esencia, está vacío.»[20]

Es el vaso creado ex nihilo por el alfarero, esto es, la ley, la red significante del gran Otro, el que crea la ilusión retroactiva de un vacío que siempre-ya ha estado ahí, esto es, la falta de goce, y, a su vez, la perspectiva, el deseo, de llenarlo, de acceder al goce primordial. Y, un paso más, ¿no era, precisamente, el objeto a, el objeto-causa del deseo, la metáfora de esa falta, de ese vacío, rodeado una y otra vez por la pulsión y que sólo se hacía presente en virtud de ese mismo rodeo?

Ahora podemos ver claro en qué consiste la sustitución de la cosa-en-sí por la Cosa que Lacan realiza en la definición kantiana de «lo sublime» con vistas a darnos su propia definición de sublimación. Así como las ideas kantianas de la razón, el noúmeno, sólo se hacían presentes a través de los fracasos de su representación, en la presencia ausente de sus intentos fallidos de representación, la Cosa es, igualmente, una presencia ausente que sólo se manifiesta en las diversas y repetidas tentativas fracasadas de simbolizarla. Asimismo, desde el momento en que una actividad u objeto ordinario es elevado a la dignidad de la Cosa, tal y como dejamos indicado, la «contemplación desinteresada» kantiana deja su lugar al interés más salvaje, esto es, al deseo de incesto, a la búsqueda repetida, siempre condenada al fracaso en virtud de su imposibilidad, del acceso al goce primordial.

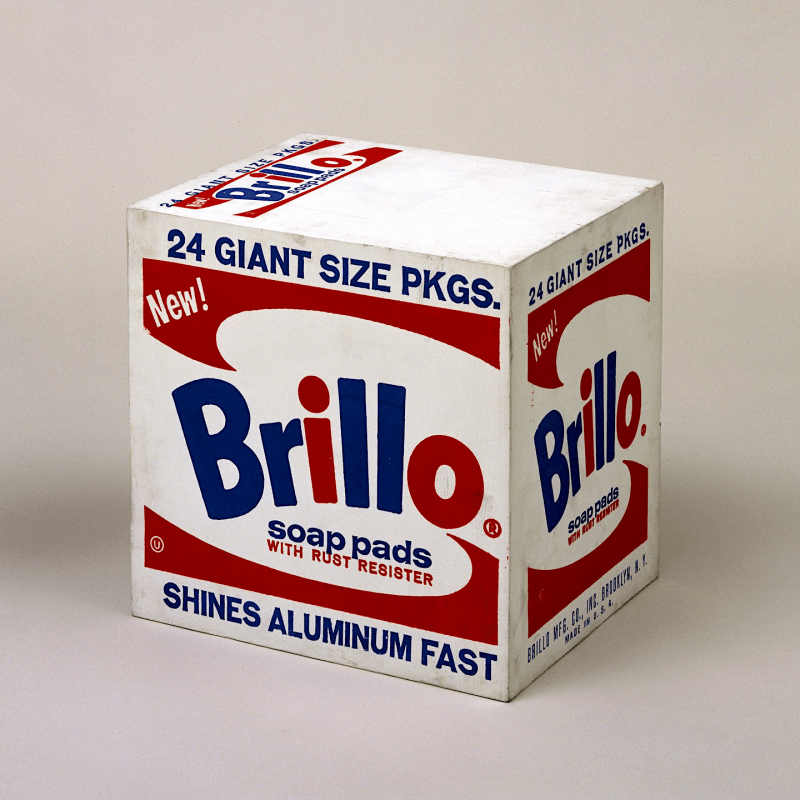

La Brillo Box de Warhol: el gran Otro es no-todo

Lacan en su seminario La ética del psicoanálisis, con vistas a ilustrarnos en qué consiste la elevación de un objeto a la dignidad de la Cosa, nos pone el curioso ejemplo de las cajas de fósforos que dispuestas de cierta manera alrededor de una chimenea suspenden su propio estatuto ordinario (su valor de uso, etc.) suscitando la idea de la cosa-en-sí en su radical desnudez[21].

Vamos a inspirarnos en este sencillo ejemplo para intentar aportar algo de luz sobre el estatuto de una muy peculiar obra de arte contemporánea. Estamos pensando en la Brillo Box de Andy Warhol. ¿No tenemos aquí un caso ejemplar de un objeto que forma parte de nuestra realidad más cotidiana que, sin embargo, es considerado arte en toda regla? El caso, sin duda, evoca los ya clásicos ready made de Marcel Duchamp (un urinario, la rueda de una bicicleta situada sobre un pedestal, etc., objetos todos ellos de lo más ordinarios que, sin embargo, son considerados auténticas obras de arte). La Brillo Box, a primera vista, no pasa de ser un objeto ordinario que, por un lado, es idéntico materialmente a todas sus pretéritas hermanas de estantería en el supermercado, y que, por otro, en el marco de la red simbólica de la sociedad capitalista, nos aparece, igual también que sus hermanas, bajo las coordenadas formales de la mercancía, esto es, de acuerdo con Marx, con un valor de uso y un valor. Tenemos, por tanto, una identidad tanto en lo material como en lo formal entre la Brillo Box de Andy Warhol y sus antiguas hermanas que permanecieron en el supermercado y, sin embargo, por increíble que pueda parecer, persiste el enigma de que alguna diferencia debe haber entre ellas, pues, la primera es una obra de arte y el resto, en cambio, no pasan de ser un objeto de lo más ordinario. ¿Cuál es esta diferencia? La diferencia está, no podía ser de otro modo en la sociedad capitalista, en que la Brillo Box de Warhol vale muchísimo más que sus réplicas exactas en el supermercado. Estamos, pues, ante una diferencia de valor, la Brillo Box vale más cantidad de dinero que sus réplicas exactas. Pero, una vez llegados aquí, ¿qué estatuto cobra la Brillo Box de Warhol? Esta Brillo Box es una mercancía, tiene, por tanto, un valor de uso y un valor, y, sin embargo, éste último, a diferencia del de sus clones, no viene dado, de acuerdo con la consabida fórmula de Marx, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. ¿No es esto imposible? Sí, lo es, y por ello precisamente el objeto ordinario ha sido elevado a la dignidad de la Cosa imposible. El gesto de Andy Warhol se reduce a llevar un objeto ordinario, forzando su forma de aparición simbólica, al punto mismo en que se suspende esa misma forma, esto es, al lugar sagrado de la Cosa. Dicho de otro modo, de lo que se trata, dado que no podemos escapar del marco simbólico, es de mostrar lo que escapa a lo simbólico mediante el fracaso de la propia simbolización.[22]

El gesto de Andy Warhol es revolucionario, radical, justo en la medida que hace patente el carácter no-todo del orden simbólico capitalista o, de modo más general, justo en la medida que muestra la fisura irreductible, la brecha ineludible, la falta inherente al gran Otro. Este gesto, a su vez, caracteriza muy bien la angustia propia del arte contemporáneo consistente en su dificultad por hacer patente el lugar mismo de lo sagrado, de la Cosa imposible. En el arte contemporáneo se trata de que no falte la falta. El minimalismo de Malevich, un sencillo cuadrado negro sobre blanco, los excesos excrementicios surrealistas, los objetos incestuosos, siniestros, empalagosos a más no poder, etc. no pasan de ser estrategias que responden a un mismo fin: hacer presente el lugar sagrado, el carácter no-todo del gran Otro, su incompletitud.

Antígona o la ética del psicoanálisis

El carácter no-todo del gran Otro, del orden simbólico, nos permite dar un paso más en dirección a la ética del psicoanálisis. ¿No es la ética del psicoanálisis, precisamente, el esfuerzo incondicional por hacer presente ese hueco en el Otro? Y, por el contrario, ¿no ha sido la filosofía, y sus éticas del bien, fantasías destinadas a intentar llenar y dominar esa misma brecha irreductible? Esta falta, esta inconsistencia u antagonismo en el gran Otro que nos revela el síntoma social, provoca el miedo (fobos) del sujeto, por ello intenta recubrirlo a toda costa con su propia fantasía, esto es, con ilusiones de una sociedad orgánica, de una sociedad armónica fundada en uno u otro principio positivo como, por ejemplo, el bien o el soberano Bien de Platón. A este respecto, si el síntoma nos descubre el momento de falla de la red simbólica, un núcleo real traumático que resiste su simbolización, la fantasía intenta tapar esa misma falla, ese trauma, estigmatizando el síntoma. En nuestro tiempo, sin duda, es el capitalismo, su discurso hegemónico, el que intenta tapar a toda costa su síntoma, su carácter no-todo, mediante la fantasía de su carácter inexpugnable[23]. ¿Qué fue, por ejemplo, la idea de Sarkozy de un “capitalismo humano” refundado si no la fantasía que intenta tapar el lapsus de la crisis? Pero no nos desviemos, sigamos, como Teseo, nuestro hilo de Ariadna. La tragedia precede a la filosofía y quizá ésta pretendió tapar algo que aquélla hacía presente.

Pensemos en la niña Antígona, hija de Edipo[24]. ¿Qué quiere? (Che vuoi?). Ella desea enterrar a su hermano Polinices, ésta es su demanda incondicional. Polinices ha sido condenado por Creonte a ser un muerto vivo, biológicamente muerto, cuerpo que ya no respira, pero vivo, sin muerte simbólica, pues también ha sido capricho del soberano que no sea enterrado, que su cuerpo permanezca a la intemperie, pudriéndose bajo el Sol para que así sea devorado por las aves y los perros. Hay aquí un crimen ontológico no contemplado en la ley escrita: los muertos han de ser debidamente enterrados. Queda aquí pendiente una deuda simbólica que producirá sus efectos. Además, Creonte ha advertido que quién ose dar sepultura a Polinices también será condenado. Creonte, como soberano que es, quiere el bien para todos, pero en este mismo deseo siempre problemático él se revela excesivo. Antígona, hay que decirlo, bajo estas circunstancias, podía elegir entre le père ou pire… Su hermana optó por le père, ella opta por pire, es decir, no cede a su demanda y a partir de este momento su destino queda sellado, se adentra de forma ineludible en el terreno de la Átē: será enterrada viva, simetría ésta horrible respecto a su hermano muerto sin enterrar. Tenemos, así pues, a Antígona persistiendo en su demanda y persistiendo en ella, paradoja, pasa a ser una viva muerta, viva por cuanto no ha muerto biológicamente, muerta porque su demanda incondicional, una demanda que no puede inscribirse en la ley, una demanda que no espera el sí o el no de la ley, que no aspira al reconocimiento del Otro, hace de ella una suicida simbólica, que esté fuera de ley. Creonte le dice a la hermana de nuestra heroína: «ya no existe»[25]. ¿Quién no existe? Por supuesto, Antígona. Antígona ya no existe y, sin embargo, paradoja, ahí está, delante de él, delante del soberano. Antígona, por tanto, ya está muerta, muerta en vida, muerta simbólicamente. Ella misma lo asegura: «mi espíritu lleva muerto ya mucho tiempo, de donde se deduce que tiene que prestar su ayuda a los muertos»[26]. Antígona, una viva muerta y Polinices, un muerto vivo, ambos «entre dos muertes», ambos, en definitiva, en el lugar de lo imposible, en el lugar dónde el automaton simbólico falla, dónde éste queda radicalmente suspendido. Éste como laminilla, como cuerpo horrible, siniestro, monstruoso, aquella con una belleza sublime, con un brillo que ciega, que no deja ver. ¿Ver qué? ¿Algo que solo se manifiesta anamórficamente ora como laminilla ora como belleza sublime? La pista nos la da la hermana de Antígona cuando le asevera: «Pero la verdad es que ansías cosas imposibles»[27]. ¡Que verdad la de Ismene! Ahí está Antígona, en el lugar de lo sublime, encarnando la Cosa imposible. Justo ahí grita la heroína de camino a su sepulcro:

«Sin consuelo de las lágrimas de nadie, sin amigos, sin haberme casado, voy a recorrer ¡yo que tanto he sufrido! este camino que me espera.»[28]

Renuncia, por tanto, a la familia, a los amigos, a una vida de casada con hijos, a las relaciones simbólicas en general. Antígona es pulsión de muerte en estado puro, instante, por tanto, de suspensión de lo simbólico, de la ley. Antígona lo sacrifica todo, sin compasión ni temor, por el entierro de su hermano, es decir, por fidelidad a la Cosa imposible/real.

Bibliografía

- Ernst Cassirer, Filosofía de la Ilustración, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2008.

- Ernst Cassirer, Kant, vida y doctrina, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1993.

- Immanuel Kant, Crítica del juicio, Editorial Tecnos, Madrid, 2007.

- Jacques Lacan, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2009.

- Jacques Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2006.

- Michel Silvestre, “Mise en cause de la sublimation”, Ornicar, n° 19, Paris, 1979.

- Sigmund Freud, El malestar en la cultura, Folio, L’Hospitalet, 2006.

- Sigmund Freud, Inhibición, síntoma y angustia en El yo y el ello, Alianza Editorial, Madrid, 2004.

- Sigmund Freud, Más allá del principio del placer en Psicología de las masas, Alianza Editorial, Madrid, 2007.

- Sigmund Freud, Metapsicología en El Malestar de la cultura, Alianza Editorial, Madrid, 1996.

- Sigmund Freud, Tótem y tabú, Alianza Editorial, Madrid, 2009.

- Sigmund Freud, Tres ensayos sobre teoría sexual, Alianza Editorial, Madrid, 2009.

- Sigmund Freud, Un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci en Psicoanálisis del arte, Alianza Editorial, Madrid, 2008.

- Slavoj Zizek, El sublime objeto de la ideología, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005.

- Slavoj Zizek, Las metástasis del goce, Paidós, Buenos Aires, 2005.

- Sófocles, Antígona en Tragedias completas, Ediciones Cátedra, Madrid, 2002.

- Theodor W. Adorno, Teoría estética, Ediciones Akal, Madrid, 2004.

[1] Immanuel Kant, Crítica del juicio, Editorial Tecnos, Madrid, 2007, p. 188. Hay que decir, no obstante, que en Slavoj Zizek, El sublime objeto de la ideología, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005, p. 259, hallamos una traducción de este pasaje más clara: «Lo sublime se puede describir de esta manera: Es un objeto (de la naturaleza) cuya representación determina a la mente a que contemple la elevación de la naturaleza fuera de nuestro alcance como equivalente a una presentación de las ideas».

[2] Nuestro autor, Immanuel Kant, Crítica del juicio, Editorial Tecnos, Madrid, 2007, p. 190, está pensando objetos tales como: « […] masas montañosas que escalan el cielo, abismos profundos donde se precipitan furiosas las aguas, desiertos sombríos donde que invitan a tristes reflexiones, etc.».

[3] Sigmund Freud, Metapsicología en El Malestar de la cultura, Alianza Editorial, Madrid, 1996, pp. 124-230. Una mejor traducción del título Instintos y sus destinos sería Las pulsiones y sus destinos. El término instinto se aviene mejor con el alemán instinkt y Freud, como ya hemos indicado, usa el término trieb que se corresponde en todo momento con lo que nosotros denominamos pulsión.

[4] Sigmund Freud, Inhibición, síntoma y angustia en El yo y el ello, Alianza Editorial, Madrid, 2004, pp. 52-138.

[5] Idem, pp. 53-54.

[6] Idem, p. 55.

[7] Idem, p. 55.

[8] Idem, pp. 55-56.

[9] Es importante, por tanto, no confundir la sublimación con la idealización del objeto.

[10] Sigmund Freud, Un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci en Psicoanálisis del arte, Alianza Editorial, Madrid, 2008, p. 20. El subrayado es nuestro. Algunas otras definiciones y/o alusiones al concepto de sublimación pueden encontrarse en Sigmund Freud, Tres ensayos sobre teoría sexual, Alianza Editorial, Madrid, 2009, p. 28 y pp. 109-110, también en Sigmund Freud, El malestar en la cultura, Folio, L’Hospitalet, 2006, pp. 28-29 y pp. 51-52.

[11] Sigmund Freud, El malestar en la cultura, Folio, L’Hospitalet, 2006, p. 51.

[12] Idem, pp. 28-29.

[13] Sigmund Freud, Inhibición, síntoma y angustia en El yo y el ello, Alianza Editorial, Madrid, 2004, pp. 66-77.

[14] En Freud la expresión que más se aproxima a goce es libido sexual.

[15] La fórmula lacaniana del fantasma fundamental es $<>a. Ésta expresa que el sujeto, $, es correlativo de su goce, a.

[16] En Jacques Lacan, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2009, pp. 171-189, encontramos una ilustración del proceso de sublimación a través del amor cortés. Allí el objeto sublimado, el objeto que entra en el guión fantasmático del amante y que éste rodea sin cesar, es la dama. Asimismo, se revela como la proximidad de la dama lleva al amante al goce imposible. Esta misma ilustración, en su relación con el sadismo, podemos encontrarla en el ensayo Slavoj Zizek, Las metástasis del goce, Paidós, Buenos Aires, 2005, pp. 135-168.

[17] Jacques Lacan, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 138.

[18] En Theodor W. Adorno, Teoría estética, Ediciones Akal, Madrid, 2004, p. 22-23, de forma no poco sorprendente, podemos encontrar esa peculiar sustitución del desinterés por el interés: «[…] para Freud, las obras de arte no son realizaciones inmediatas de deseos, sino que transforman la libido primariamente insatisfecha en una prestación socialmente productiva; […] La teoría de la sublimación de Freud captó mucho mejor (que Kant) el carácter dinámico de lo artístico. […] A lo desinteresado le tiene que acompañar la sombra del interés más salvaje si ha de ser algo más que indiferencia, y bien podría ser que la dignidad de las obras de arte dependa de la grandeza del interés al que le han sido arrancadas». El subrayado es nuestro.

[19] Sigmund Freud, Tótem y tabú, Alianza Editorial, Madrid, 2009.

[20] Jacques Lacan, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 149.

[21] Idem, pp. 140-142.

[22] No hace falta insistir aquí, una vez más, en que esta lógica es correlativa a la fórmula kantiana que pasaba por señalar a lo nouménico vía el fracaso de la representación.

[23] Para una elucidación magnífica de los conceptos de síntoma social y fantasía ver Slavoj Zizek, El sublime objeto de la ideología, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005.

[24] Seguimos aquí a Jacques Lacan, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2009, p. 293-387.

[25] Sófocles, Antígona en Tragedias completas, Ediciones Cátedra, Madrid, 2002, p. 150.

[26] Idem, p. 166.

[27] Idem, p. 150.

[28] Idem, p. 178.

ENM (2023)